・会計士短答式に短期合格したい方

・CPA会計学院の学習法が知りたい方

勉強開始から9ヶ月で合格!その勉強方法を解説して頂きました。

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は短答式になんと9ヶ月で合格しました、しろ様の合格体験記を紹介いたします。

読んでいただけるとわかりますが、裏技、というようなことは全くなく

愚直に、真摯に勉強と向き合って合格を掴んでおります。

合格体験記もとてもご丁寧に書いてくださり、頭が上がりません。

前置きはこの位にして、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

☆この記事を読むとわかること

CPA会計学院を利用して短期で短答式に合格した勉強方法がわかります。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…しろ

年代(例:20代前半、30代後半等)…25歳

学生or専念or社会人…専念

最終学歴(大卒or高卒or中卒)…大卒

大卒の場合、学科のおおよその偏差値(50程度、60程度等)…65〜67

データ

利用した予備校…CPA会計学院

通学or通信…通学ですが全てweb授業です

勉強期間…9ヶ月弱(2024年9月から)

受験回数…お試し1回 本命1回

およその得点率(%)…76%

企業法100点

管理会計60点

監査論70点

財務会計150点

(※得点の詳細をご記載いただきましたが、個人情報を特定されないようにするため、とむやむくんの方で点数を少し丸めさせていただきました)

合格年(何年の第何回短答か)…令和7年(2025年)第2回短答式

全体的な勉強法

とにかく範囲が広いので、早めに全体像を掴むためにどんどん講義を進めていました。

全て理解できていなくても早めに最後の講義まで視聴することで、やるべき内容を把握することができたのでよかったです。

(全て2倍速で視聴していました)

学習初期はほぼ計算のみで、お試し受験の1〜2ヶ月前と本命の短答直前答練が始まってから理論科目も勉強していました。

理論科目は食事中や机に向かっていない時間を有効活用していました。

暗記を詰め込む作業は直前期の自分に任せて、とにかく暗記の土台となる理解を深めることを重視していました。(理解できない部分は深入りしない)

また計算科目は直前期までテキストを重視して回していました。

基本的な問題を取りこぼさないことが何よりも大事ですし、基礎ができていることが応用力にもつながるのでテキストの例題は何よりも大事だと思います。

膨大な講義消化は受験生が苦労する点で、『倍速でやるべき内容をまず把握した』というのは参考になりますね。

科目別勉強法

企業法

企業法はインプットと問題集の往復をひたすら繰り返しました。

講義については、暗記科目だからといって疎かにせず何度も視聴しました。

法律の背景や趣旨を理解することで暗記の精度も高まりますし、論文の勉強にも活かせるので理解重視で勉強し、そのおかげで直前期の暗記を楽に行うことができました。

また他の科目にも言えることですが、

「テキスト復習→問題集」ではなく「問題集→テキスト復習」という順番でやっていました。

問題を解いてからテキストを読んだ方が、ダラダラ流し読みするのではなく目的意識を持って読むことができると思います。

直前期は回転速度を上げるためにコンサマの使用比率を上げ、覚えていないページに付箋を貼って何回も目を通すようにしていました。

(文章を読んでインプットするというよりは表の確認や暗記漏れの確認に使用していました。)

短答企業法は結局最後は暗記勝負なので何十回も根気強く回転していました。

(語呂合わせで覚えるなどできるだけ労力を抑える工夫もしていました。)

9ヶ月の中で講義を何度も視聴…すごすぎます(私は1回でへとへとでした)

管理会計論(計算)

講義視聴→テキスト例題→IKBレジュメ

管理計算は1番苦手で勉強方法を模索するのもかなり苦労しました。

結局レギュラー講義だけでは成績が伸びなかったのでIKB先生の短答対策講義を受講しました。

短答管理は時間の制限が厳しく取捨選択が必要なことと、過去問の類題がよく出るという理由からとにかく解ける典型問題を増やすことを意識しました。

またスムーズに解答するために、下書きを安定させることも意識していました。

直前の1ヶ月はとにかく本番のスピードに慣れるために、

問題集の8問を40分ほどで時間を測って解く練習をしており、過去問も5年分ほど時間を測って解きました。

管理会計論(理論)

短答対策講義(IKBレジュメ)

講義視聴→レジュメの読み込みを繰り返しとにかく理解中心で勉強していました。

レギュラーテキストには理論用のテキストが無いですが、レジュメは理論だけで2冊分あるのでかなり深く理解することができました。

管理理論は結論のみの暗記だと少しでも違う問われ方をしたときに太刀打ちできなくなると感じたので、人に説明できるレベルまで理解することを意識しました。

また計算が得意ではなかったので理論で最低でも30点取ることを意識していました。

原価計算基準は過去問や問題集のよくあるひっかけを全て書き込んで、ひっかけに瞬時に反応できるようにしていました。

基準自体そこまで量が多いわけではないので、全ての文章を見たら思い出せるぐらいのレベルで何回も読み込みました。

監査論

講義視聴→問題集

監査論は実務のイメージが沸かず文章を読んでもいまいち理解できなかったので、とにかく講義の視聴をメインで行なっていました。

監査の流れの把握や内容の理解が最も重要であると感じたため、講師の方が話している内容を覚えるくらい何度も講義を視聴していました。

ただ内容の理解のみだとどのような箇所が試験で引っ掛けられるのかが分からないため、問題集もほぼ完璧に解けるように回転していました。

特に監査論はどこを重点的に暗記すれば良いのかがふわふわしている状態だったので、問題集を解くことで問われる箇所を把握するようにしていました。

また自分がどの論点を勉強しているのかよく迷子になってしまっていたので、目次をみて論点の並びを把握し、常に全体像や流れを意識するようにしていました。

また重要度が低い論点も目は通すようにしていました。(論点ごと丸々切るのは危ないと思います)

監査論も初めはレギュラー講義とテキストで勉強していたのですが、テキストがどうしても自分に合わなかったので短答2〜3ヶ月前にレジュメに変更しました。

直前の変更は勇気がいりましたが変更して成績が伸びましたし、論文でもレジュメを使うので結果的に変更してよかったと思います。

勉強方法の変更は本当に悩むところですが、最善と自分が信じたならやるべき、私も一度それで救われたことがあります。

財務会計論(計算)

レギュラー講義→例題→短答対策問題集&高野レジュメ

財務計算はとにかく例題を1番重視していました。

元々は応用問題を解けるようにすることを意識していたのですが、直前答練で基礎的な問題を落としまくり、

殆どが例題を理解していれば解ける問題だったと気づいてからは例題を完璧にするようにしました。

例題を解くだけでなく例題の前後に書いてある内容もしっかり読みとにかくテキストに書いてあることは全部頭の中に詰め込んでいました。

C論点は簡単なもの以外やっていませんでしたが、連結のC問題は殆どできるようにしていました。(連結CFは切っていました)

実際本試験でも連結はC論点となっている部分が一部問われることもよくありますし、知っていれば解ける問題や理論の理解につながる問題も論点も多いのでやっておいて損はないと思います。

大体1週間ほどで例題を1周するのを繰り返し、残りの時間で問題集を解いていました。

高野レジュメは時間に余裕があるときに応用的な問題に慣れるためにやりましたが特に回転はしていませんでした。

レジュメで解いた問題と似たものが本番で1問出たのでラッキーでした。

財務会計論(理論)

講義視聴→問題集とコンサマ回転

初めはレギュラー講義とテキストで勉強していましたが、監査論と同じく途中でレジュメに変えました。

内容に不満があったわけではなく、財務理論のテキストはかなり分厚く回転するのが大変だったので、比較的コンパクトな折原レジュメで回転した方が効率的だと感じたからです。

レジュメはコンパクトですが内容は網羅されていて、足りないと思ったことは1度もないです。

直前期はコンサマの付箋を貼ってる箇所を1〜2時間で1周回していました。

問題集も何度も回転し、全部で2000問以上ありますがほぼ全て解ける状態にしていました。

財務理論は「原則と例外」や「日本基準とIFRS」の対比がよく出てくるので、原則と例外でマーカーの色を使い分けるなど対比で理解することを意識していました。

またこの科目だけ短答期から論文の論証暗記も少しだけ行なっていました。

がっつり暗記するというよりは理解のためにやっていたのですが、財理は論文の勉強も短答の勉強に役立つと思うのでやって損はないと思います。

私は短答と論文を完全に分けていましたが、しろ様のおっしゃる通り、財務理論に関しては論文の論証はかなり有効です(短答の時にもっとやっておけばよかった…)

各科目回した教材

企業法

テキストがメイン

直前期(本番2ヶ月ほど前)からコンサマも使用

超直前期(本番1週間前)はほぼコンサマのみ

管理会計論

計算:テキスト、IKBレジュメ

理論:IKBレジュメ

監査論

松本レジュメ

財務会計論

計算:テキストと短答対策問題集メイン、高野レジュメ

理論:折原レジュメ コンサマ

学習時間

〇1日目安

初期…5〜8時間

直前期(2月〜5月)…10〜13時間

〇1月目安

200〜300時間

〇総勉強時間

2000時間

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算…30%

財務理論…10%

管理…30%

監査…15%

企業…15%

全然間に合っていなかったので直前期も計算メインでした

1日のスケジュール

平日

10時

起床

10時〜18時

家orカフェで勉強

(特にやる科目は決めておらずそのときの気分)

(午前中は基本計算科目)

18時〜22時

夜ご飯やお風呂

22時〜0時

やる気があれば勉強(主に暗記科目)

休日

平日と同じ

3月までは遊びの予定を入れている日もありました(4・5月は一切なし)

直前期

10時

起床

10時〜20時

家orカフェで勉強

20時〜22時

夜ご飯やお風呂(お風呂でも勉強)

22時〜2時

勉強(主に暗記科目)

失敗した勉強法や後悔

・計算の例題を目解きして解けた気になっていた(実際に答えを見ずに時間を測って解いてみたら解けなかった)

・計画を立てるのが苦手で行き当たりばったりの勉強をしていた

・復習せず授業をどんどん進めたら最初の方の内容を完全に忘れていた(早めに進めることは間違ってなかったと思いますがある程度の復習は必須)

・遅寝遅起きだったので模試や本番はとても眠かった

これは良かった!という勉強法

・とにかく寝る(ウトウトしている時間は無駄)

・計算は直前までテキストの例題も回転する。直前だからといって応用問題ばかりに気を取られないようにする。

・直前だからこそ隙間時間で講義を見直してみる(一通り学習し終えてから改めて講義を見ると、新しい発見や抜けている部分が意外とあることに気付けました)

・隙間時間で理論のweb問題集を解きまくる(お風呂や移動中、トイレ、食事中、布団の中など)

(何周解いたかわからないぐらい何回も解きました。計算が得意でなかったこともありC論点含め9割以上解けるようになるまでやりました)

・1つの内容に時間をかけない。完璧に理解しようとしない。薄く広く何度も繰り返し回転しミルフィーユのイメージで少しずつ定着させていく。

・手帳やコンサマの表紙などに、覚えられない内容の付箋を貼る。覚えたら捨てる。(テキストの該当ページにそれぞれ貼るより1箇所にまとめて貼った方が付箋の残量が分かりやすいし、まとめて高速回転できるのでオススメです。)それでも覚えられないものはトイレの壁に貼って毎日見ていました。(貼りすぎたらどうせ見ないので注意)

・企業法の表の内容や監査論の歴史など、細かい暗記は直前までやらない(どうせ忘れるので)(内容に目は通す)

直前こそ例題!私も修了考査までその方針でやりました。完全に理解しようとしない、これも確かに。…肝に銘じます。

予備校感想(CPA会計学院)

費用

授業料自体安くはないのに、課金教材(コントレなど)を使って当たり前という風潮はあまり好きじゃないです。

ただどこの予備校も似たような値段ですし必要経費かなと思います。

教材

とても分かりやすかったので特に不満はないです。

ただ誤植がよくあるので訂正一覧表は絶対に見た方がいいです。

私は直前まで訂正表を見ておらず間違えて覚えている部分がありました…。

講師

それぞれの科目で複数の講師の授業が選べるので、自分にあった講師を見つけることができる点が良かったです。

校舎数

都心に集中していて混んでいるのでもう少し分散していただけるとありがたいですが、そこまで不満はないです。

雰囲気

講師の方との距離が近いので質問しやすいです。

また自習室などでマナーが悪い方もほぼ見かけなかったです。

ただ自習室が時期にもよりますがかなり混んでいるのであまりゆとりはないです…。

サポート

勉強についてはもちろんですが、撤退して会計士以外の道に進む場合も就職先の紹介などしてもらえるサポートがあるのでその点はとてもいいと思います。

デジタル学習ツール

テキストは全てPDFのダウンロードもできますし、オンライン授業やバーチャル校など全てデジタルで完結できるので、膨大な量のテキストを持ち運ぶ必要がなく便利でした。

また1番良かったのはweb問題集です。スマホで問題が解けるので移動時間やお風呂の時間を有効活用することができました。

質問体制

メール、電話、バーチャル校、対面など様々な質問方法がありいつでも質問できるのでとてもありがたかったです。

私はその場ですぐに送れるメール質問をよく利用していました。

ただ講師の学習相談は予約を取るのが困難です。

受講生が多いことのデメリットだと思います…。

おすすめしたい方

みなさんオススメできますが監査論の松本講師には絶対的な信頼があります。

おすすめできない方(もしいれば)

なし

その他(もしあれば)

なし

モチベーション管理(おすすめの気分転換方法等)

気分転換

・散歩

健康にも良いため1番オススメです。頭の整理にもなりますし散歩しながら勉強することもよくありました。

・甘いものを食べる

頭を使っていると糖分が欲しくなるので甘いものをよく食べていました。

・YouTube

モチベーション管理

・YouTubeなどで会計士として活躍されている方の動画をみる

・合格後にやりたいことを考える(旅行など)

・合格したときの妄想をする

短答式受験生へメッセージ

「最後まで諦めない」

こんなセリフは耳にタコができるほど聞くと思いますが、本当にその通りだと思います。

私は直前期まで計算が仕上がっておらず答練もE判定ばかりでしたが、絶対に合格するという強い気持ちで勉強し続けました。

また本番でも、解けない問題が多く諦めそうになりましたが財務も管理も最後の見直しでミスに気づき、そこで正解できたおかげで得点率が3%上がりました。

短答式試験は数%の差で不合格になってしまう人が大勢いますが、ボーダーを越えられるかどうかは実力も勿論ですがメンタル面もかなり影響してくると思います。

特に直前期などはかなりメンタルがきついと思いますが、諦めずに努力した人は必ずなんらかの形で報われますので頑張ってください!

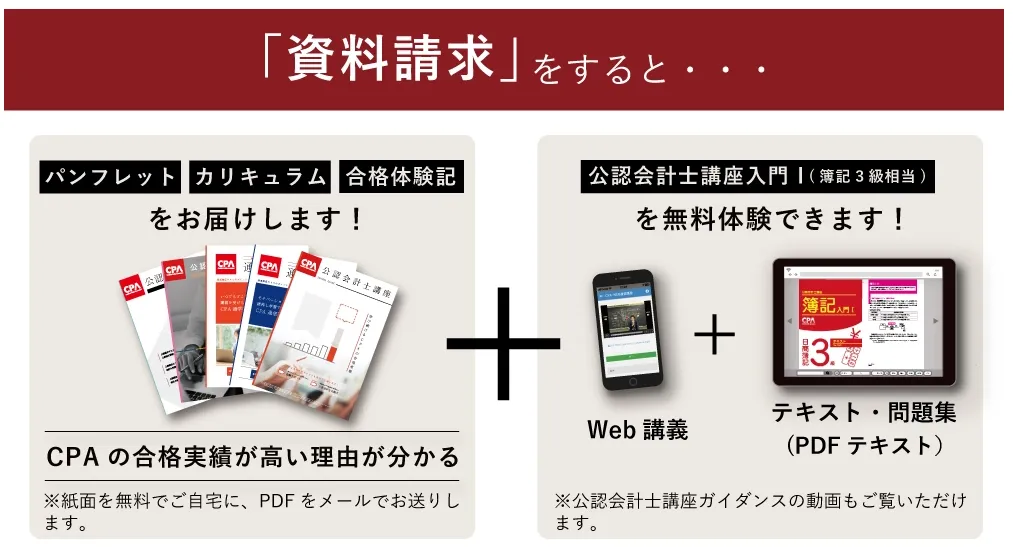

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の半分以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の半分以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(2人に1人がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の半分がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)