・簿財合格から財務会計論免除で勉強をしている方

・社会人受験生の方

・お子様等家族がいる中で勉強している方

・30代以上の方

簿財合格から、財務会計論免除を利用した勉強法を解説して頂きました(30代後半、社会人、お子様もいる中合格もすごすぎます…!)

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は税理士試験の簿記・財務諸表論、いわゆる簿財合格から財務会計論免除を利用して社会人合格されましました、Ren様の合格体験記を紹介いたします。

税理士試験から公認会計士試験に挑まれる方も多いですし、

また、簿財合格をまずは狙ってから、という方もいらっしゃると思います。

また、30代後半で働きながら、お子様もいる中で合格されていますから、時間の有効な活用方法も書いてくださっています。

それでは、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…Ren

年代(例:20代前半、30代後半等)…30代後半

学生or専念or社会人…社会人

最終学歴(大卒or高卒or中卒)…大卒

大卒の場合、学科のおおよその偏差値(50程度、60程度等)…65程度

データ

利用した予備校…CPA会計学院

通学or通信…通学(自習室利用のみ)

勉強期間…2024年1月~12月(税理士試験簿財は2023年8月~2024年8月)

受験回数…2回(2024年5月はお試し受験のため実質1回)

およその得点率(%)…83%(企業90・管理75・監査85・財務免除)

※点数に関して個人特定を防ぐため私(とむやむくん)の方で多少調整しています。

合格年(何年の第何回短答か)…令和7年第1回

全体的な勉強法

そのため財務会計論に関しては短答式免除であり、また50%程度の理解があったことから、税理士試験では手薄であった構造論点中心に勉強しています。

〇レギュラー講義受講期(2024年2月~8月)

超オーソドックスに、CPAの標準日程表に従って講義の消化と答練のリアルタイム受験をしていました。

コース目標は2025年5月短答目標でしたが、2024年12月短答で出来れば受かりたい!と思っていたため、超速習の日程表に従って講義消化を進めていました。

7月くらいに「このままいけるな」と思い、9月からの短答直前答練・模試を受けたかったため、超速習に切替えました。

講義消化のポイントは

②講義後3日以内に必ず復習

の2点です。

①は賛否両論あるかと思いますが私は重要だと思っていて、倍速で見て理解ができないまま先に進むより、急がば回れの精神で「1回の講義で出来る限り吸収する」スタイルが私には合っていました。

倍速視聴すると聞き取るのが精一杯ですが、1倍で聞くとテキストには載っていない先生の解説をメモするゆとりが生まれます。

個人的にはここが講義を聞く一番のメリットだと思っていて、テキストに載っている内容を何の補足もなく理解できるのであれば講義はいらないですし、時間をかけて講義を聞くのであれば、先生の話を余すことなく吸収してやろうという気持ちで臨んでいました。

実際、私は苦手論点であった財計の連結未達と監査の内部統制監査の2コマ以外は一切見返さず、ストレートに短答に合格できました。

逆に時間がない社会人だからこそ、1回の講義で多くのことを吸収する精神が大切だと思います。

②の復習に関しては科目別勉強法で記入したいと思います。

2倍速で講師の開設を全てメモする余裕があればいいですが、普通は無理ですもんね…私も可能な限り1倍で取り組むようにしていました。

科目別勉強法

企業法

2024年2月~8月(講義受講期)は講義視聴+復習、の繰り返しです。

レギュラー答練は毎回受講していました。

復習に関しては講義の該当エリアに対応する短答対策問題集を「講義後」「次回の講義前」に2回解いていました。

9月以降(直前期)は短答対策問題集をひたすら回転し、

間違った問題をテキストにオレンジペンで書きこんでいました。

また短答直前答練・模試は計5回ライブ受験し、こちらも間違えた論点をテキストに書き込んでいました。

またこれとは別に、通勤時間や仕事の移動の合間でweb問題集をランダムで解いていました。

最後の2週間はテキストをひたすら網羅的に回転し、本試験に臨みました。

上記の通り、奇をてらった勉強は一切しておらず、私の場合は予備校のガイダンスにあるような王道の勉強方法で短答は突破できました。

一つ上げるとすれば、回転用教材を「テキスト1本」に絞り、「コンサマ」は一切使わなかったことかと思います。

上記の『全体的な勉強法』に記載の通り、テキストに先生の雑談などをメモっていたことや、テキストだと間違えた論点に加えてその周辺の論点も確認できるため、網羅的な理解に役立ちました。

これは結構おススメです。

回転用教材を絞って、情報をそこに集約しておくことで知識の抜けもありませんね。この手法は多くの合格者の方が実践しています。

管理会計論(計算)

2024年1月に入門講義を開始しレギュラー講義を8月まで受講していました。

財務の知識がある程度あったこともあり、初期は管理の勉強時間が全体の7割程度を占めるくらい、管理計算には力を入れていました。

2024年2月~7月(講義受講期)は企業法と同じく、講義視聴+復習、の繰り返しです。

レギュラー答練は毎回受講していて、これをマイルストーンにして復習していました。

復習はひたすら「テキスト例題」のみです。

全例題5周はしたと思います。

講義が進むにつれ復習の範囲も増えますが、最初にやった費目別や部門別も月に1回は例題を解き、備忘対策していました。

8月以降は短答対策問題集を中心に回転しました。

直前期まで毎日原価計算2問・管理会計1問を解き、本試験直前にはCランクを除き全問最低2回転、中には4、5回転したものもあります。

原価計算分野は網羅的に対策しましたが、管理会計分野のうち内部振替価格はあまり対策できず、最後はほぼ捨てました。

その代わり設備投資やCVPはかなり力を入れて取り組みました。

管理会計論(理論)

管理理論は5月頃から対策をはじめ「短答対策問題集」とYouTubeにある「聞いて覚える原価計算基準」を回転していました。

管理理論は苦労した科目の1つで、最初は中々点数が伸びませんでした。

テキストは各論点が点在していたため、あまり効率的に勉強できませんでした。

講師の方に相談したところ、

基本的に問題集を回転教材にするのはNGだが管理理論だけは過去問の焼き増しも多いため短答対策問題集を回転用教材にしてOK、

とのアドバイスをいただいたため、これをテキストのように間違えた論点や講師の解説などを書き込みまくっていました。

最終的には本試験2ミスで乗り切りましたが、管理理論だけは課金して短答対策講義レジュメを回転すればよかったと思いました(論文期でも役立つため)

監査論

基本的には企業法と同じです。

ただ監査論は実務寄りの科目のため、根本的な理解に多くの時間を要しました。

直前答練3回目まではずっとE判定で素点4割~5割しか取れませんでしたが、模試から急に伸び、模試、直4、はA判定、本試験では85点でアドバンテージをとれました。

監査論は、目先の暗記に頼らず「なぜこのような対応をするのか」といった背景を考えながら(自分なりで良いのでイメージしながら)勉強を進めていくのが良いと思います。

そうすることで、曖昧な選択肢を選別する地力がついてきます。

財務会計論(計算)

※短答財務免除のためあまり参考にならないかと思います。簡潔に書きます。

2024年2月~8月までレギュラー講義受講、レギュラー答練は全て受講。ただし短直や短答問題集はやっていません。

レギュラー答練→テキスト例題、個別問題集復習→該当範囲の答練受講、というサイクルである程度の基礎力がつきました、また簿記論との範囲の違いを把握できました。

財務会計論(理論)

※短答財務免除のためあまり参考にならないかと思います。簡潔に書きます。

ほぼノータッチ。

最初はレギュラー講義を受講していましたが、企業法・監査論の講義が始まったくらいからついていけなくなり、諦めました。

ただ論文財務理論の論証は半分くらい財務諸表論と被っていたため、短答期はノータッチでも乗り切れます。

むしろアドバンテージを持って戦えています。

各科目回した教材

企業法

テキスト・短答対策問題集

管理会計論

テキスト・短答対策問題集・原価計算基準解説

監査論

テキスト・短答対策問題集

財務会計論

テキスト・個別問題集・短答対策問題集

学習時間

1日目安…5時間

1月目安…150時間

総勉強時間…1500時間

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算…15%

財務理論…5%

管理… 40%

監査… 15%

企業… 25%

1日のスケジュール

平日

6:30 起床

7:50~8:50 勉強(通勤時間)

9:00~13:00 仕事

13:00~13:20 昼食

13:20~14:00 勉強(昼休み中)

14:00~18:00 仕事

18:00~19:00 勉強(通勤時間)

19:00~20:30 勉強(自習室)

20:30~23:00 帰宅・家事・育児

23:00~24:30 勉強(自宅)

24:30 就寝

勉強時間合計5.5h

休日

7:00 起床

7:00~13:00 家族サービス

13:00~15:00 勉強(子ども昼寝中)

15:00~22:00 家族サービス

22:00~24:00 勉強(子ども就寝後)

勉強時間合計4h

直前期

7:00 起床

7:00~13:00 家族サービス

13:00~19:00 勉強(自習室)

15:00~22:00 家族サービス

22:00~24:00 勉強(子ども就寝後)

勉強時間合計休日どちらか1日8H

失敗した勉強法や後悔

〇財務計算に関して

短答免除とはいえ、直前期に入るまではもっと力を入れて勉強しておけばよかった、と論文期に入って感じています。

あまり短答免除の方が多くはないと思うので参考にならないかもしれませんが、構造論点はもちろんのこと、個別論点でも税理士簿記論より会計士財務会計論の方が範囲が広いです。

簿記論→基本借手のみ、FLのみ

財務会計論→貸手も普通に出る、FL/OLの判定あり、転リース等の応用論点あり

短答免除の方はもちろんのこと、通常の方も、ぶっちゃけ計算が苦手でも最低限守って理論科目で稼げば、短答は突破できてしまいます。

(4科目合計すると計算180点・理論320点のため)

ですが論文はそうはいかず、

・会計学計算にかける勉強時間があまりとれず、短答の力を維持することが精一杯である

この2点の理由から、短答期に計算力は極限まで高めておくことが、結果的に論文合格まで見据えた際に短期合格の近道であると感じています。

とにもかくにも「まず計算!」です。

これは良かった!という勉強法

基本的には先ほど記載の財務計算以外の勉強法は良かったと感じています。

初学者は直前1か月で一気に伸びます。

目先の答練の得点や判定に惑わされず「直前期に高速回転する」土台作りをいかにできるか、が勝負だと思います。

私は上記の「科目別勉強法」記載の方法で理解を深め、直前期の高速回転で得点に結びつける勉強法が合っていました。

ここは人によると思うので、ご自身にあったスタイルを見つけていただくことが重要です。

もし私の勉強法が参考になれば幸いです。

直前期に高速回転する土台作り、わかり過ぎます、本当にそうなんですよね(特に時間取りづらい社会人の方)

予備校感想

費用

標準

むしろここまでサービスが充実していたら安いくらいだと思います。

教材

超良

しいて言えば管理理論の回転用教材をオプションでなくつけて欲しい

講師

超良

しいて言えば課金なく本科生で超有名講師(財務渡辺先生や監査松本先生)の講義が聞きたい

校舎数

標準

雰囲気

大学生には良い、社会人のためあまり気にしていない

サポート

良

受講生が増えすぎて受講相談の予約が全然取れない点は改善してほしい

デジタル学習ツール

良

ただ受講生サイトがすぐフリーズする点、動画ダウンロードはアプリのみなのに講義レジュメはURLからでないとダウンロードできない点、は改善してほしい

質問体制

サポートの欄に記載

おすすめしたい方

管理:矢野先生 監査:松本先生 福田先生 企業:平木先生

おすすめできない方(もしいれば)

特になし

その他(もしあれば)

植田先生は個人的には大好きですが、受験経験者向きかと思います。

たとえば事業分離に関して、独自の下書きを使って解くのですが(この下書き自体は神)、理解を疎かにしてこれに頼ると応用が利かなくなります。

まず「連結上あるべき仕訳」を理解してから下書きを使わないと後で行き詰まるので、レギュラー期では体系的な授業を展開する講師の方がお勧めです。

植田先生の下書き自体は本当に使いやすいのでお勧めです。

モチベーション管理(おすすめの気分転換方法等)

勉強のことを一切考えない時間を作ること(ただしかならず時間を限定する)

たとえば私の場合、運動する、料理する、子どもと思いっきり遊ぶ、などです。

銭湯に行ったりマッサージに行ったりするのも好きではあるのですが、ぼーっとする時間があるとどうしても「あれもやってない」「これもやらなきゃ」といった気持になるので、他のことを考えずに没頭できる、ことが良いと思います。

なので運動、料理はお勧めです。

短答式受験生へメッセージ

色んな勉強方法があるかと思いますが、結論は「自分の脳みそとの対話」だと思っています。

自分の脳みその特性を理解し「この論点は1,2回やれば理解できるな」「この論点何度やっても忘れる」といったことが見えてきます。

ただしこれを理解するにはある程度の勉強量が必要になります。

社会人受験生は勉強時間が取れないことがネックですが、通勤・昼休み・家事中など、スマホ暗記や耳からの勉強を取り入れるなどの工夫をすれば結構時間は稼げるはずです。

自分のメンタルが保てる範囲で(ここ重要!)最大の勉強量を確保し、ひとつずつ関門をクリアしていってください。

覚えては忘れ、覚えては忘れ、の繰り返しでうんざりすることも多々あるかと思いますが、その先に思ってもいなかった自分の能力の開花に気づく場面も増えてきます。

私もまだ受験の途中ですが、会計士という夢を叶え、人生を主体的に過ごせるよう共に頑張りましょう!

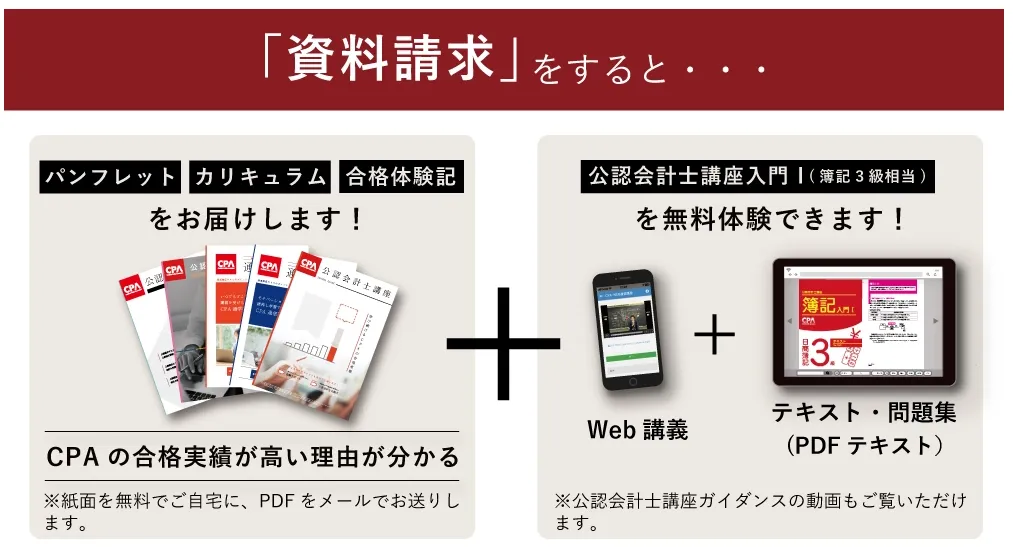

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(6割以上がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の6割以上がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)