・短期合格を目指している方

・社会人受験生の方

・CPA会計学院を利用している方

勉強期間わずか11ヶ月、超短期合格された勉強方法を紹介して頂きました。

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は大学生~社会人で勉強を重ねわずか11ヶ月で短期で一発合格されましました、豆腐様の合格体験記を紹介いたします。

一般的には専念でも短答合格に2年程度はかかると言われていますから、

11ヶ月、そして一回も落ちずに合格されたという勉強方法は全ての受験生の方の参考になると思います。

(私は短答7回も受けているので本当に尊敬します…)

それでは、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…豆腐

年代(例:20代前半、30代後半等)…二十代前半

学生or専念or社会人…院生~社会人(25卒)

最終学歴(大卒or高卒or中卒)…理系院卒

大卒の場合、学科のおおよその偏差値(50程度、60程度等)…65付近

データ

利用した予備校…CPA

通学or通信…通信

勉強期間…11ヶ月

受験回数…1回

およその得点率(%)…75.8%

合格年(何年の第何回短答か)…25年第二回

全体的な勉強法

基本はCPAのカリキュラムに沿って講義の受講、答練の受験を進めた。

カリキュラムを一通り受講し終わったあとから本格的な復習に入った。

計算科目(財計、管理計算)について

テキストの例題や短答問題集(以下、短問)のA,B論点に絞って回転する。

特に管理については、間違えた問題の多くが根本理解の不足によるものであると感じたため、短問で間違えた単元はテキストに戻って、テキストのまとめ直しをした。

この際、できるだけ丸写しではなく自分なりのまとめ方にした。

計算に時間がとれなくなってきたら(試験1,2ヶ月前?)見て解法が浮かぶかを確認する(目解き)。

目解きのために手を動かして解く段階で間違えたところの解答に印を付けておく。

理論科目について

自分でテキストの内容を自分なりにノートにシャーペンでまとめ直し、

短問の間違いを色ボールペンでまとめノートに書き込んだ。

答練について

答練は受けた日に軽くでもいいので見直す。

可能ならまとめノートに集約。

科目別勉強法

企業法

カリキュラム通りに受講、答練前に範囲を総復習する

受講後、答練前の二回はできるだけ短問をするようにしていた。

受講完了後は優先度高いものから章単位で、短問回転、まとめを行った(短問とまとめの順序はあまり決まっていない)。

短問の回転回数は受講後、答練前の二回を除いて、多い単元で4,5回、少ない単元で2,3回程度。

管理会計論(計算)

カリキュラム通りに受講と指定の短問、答練前に範囲のテキストを読む&短問復習。

受講の段階では短問のC論点もほとんど理解できるくらいにはしていた。

受講完了後は短問回転、理解浅いところは例題に戻るようにしていた。

が、短問の網羅性がない気がして(C問題が多すぎる)、途中から例題を回転するようになった。

最終的に短問1回転、例題2,3回転程度。

管理会計論は特に例題を回している方が多い印象です。受講の段階でC論点まで理解…、さすがです。

管理会計論(理論)

カリキュラム通りに受講と範囲の短問、答練前に範囲のテキストを読む&図を軽くまとめる&短問復習。

受講完了後は短問を一回解き直したが、壊滅的だった。

章ごとにテキスト読み→短問解くという流れで2,3回転。

試験2ヶ月前くらいに原価計算基準の理解が基礎だと気付き、矢野講師の講義のノートと植田講師のレジュメを、原価計算基準に書き込む方式でまとめた。

監査論

基本は企業法と同じ学習方法。

「似た状況で違う対処」、「違う状況で似た対処」など混同しやすい論点が多いので、

まとめノートには、章をまたいで吹き出しなどで補足を入れ、横断的な理解を意識した。

財務会計論(計算)

カリキュラム通りに受講と指定の個別問題集(以下、個問)、答練前に範囲の個問復習。

受講の段階では個問のC論点もほとんど理解できるくらいにはしていた。

受講完了後は個問回転(1,2回)。

基礎不足を感じた&個問に網羅性がないと感じた、という理由から例題を回転するようになった(A,B論点)

最終的に、2-5回転程度(目解き含)

管理に続き財務会計論でも例題ですね、やはりテキストは重要ですね…

財務会計論(理論)

カリキュラム通りに受講と範囲の短問、答練前に範囲のテキストを読む&短問復習。

受講完了後は2,3ヶ月ほど放置(試験2,3ヶ月前ぐらいに再開)してしまった。

章ごとにテキストとコンサマ(コンクルージョンチェック)読んでまとめた。

最終的にA論点のみ短問1回転くらいで、全く間に合っていない状況だった。

各科目回した教材

企業法

短問

管理会計論

計算(短問)テキスト例題

理論短問

監査論

短問

財務会計論

計算(個問)テキスト例題

理論短問

学習時間

〇1日目安

(7月~12月)平均3,4時間、

(1,2,4,5月)6時間

(3月)5時間

〇1月目安

(7月~12月)90時間

(1月~5月)170時間

(3月のみ120時間)

〇総勉強時間

1,400時間

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算…27%

財務理論…10%

管理…24%

監査…18%

企業…20%

1日のスケジュール

平日

〇院生(3月まで)

5時半ぐらい~10時 受講など(休憩含む)

10時~18時 研究など

20時~21時 勉強など

〇社会人(4月から)

5時半ぐらい~7時くらい 勉強など

8時~17時半 仕事など

18時半~21時半くらい 勉強など

休日

7,8時くらい開始、21時くらい終了

(休憩たくさんで勉強時間は8-10時間くらい)

直前期

社会人期参照

失敗した勉強法や後悔

iPadのgoodnotesというアプリで受講時のテキスト書き込みをしていたが、復習する時に画面で見ると目が滑ってしまって頭に入らなかった。

結局紙のノートにまとめ直すはめになった。

持ち歩きは煩わしいけど理論科目だけでも紙ベースで勉強すればよかったかも。

これは良かった!という勉強法

・下手にコントレに手を出さなかったこと。例題で十分だった。

・電車や仕事の休憩時間に目解きしたこと。最後まで問題を読んで解法を考える習慣がついた(以前は最後まで読み終わらずに手を動かしてしまっていたので問題文の情報が断片的になって抜けが多かった)

予備校感想

費用

特になにも思わなかった。奨学金制度とかもあるので良いんじゃないかなと。

教材

他の予備校と比較したことはないが、誤植が多い。

明らかな誤植はいいが、わかりにくい誤植もあって不安を感じることはあった。

わかりやすいとは思う。

講師

わかりやすい講師が多かったと思う。特に財計の山本講師、管理の矢野講師。

財理の講師は微妙に感じた。

講師を選べるのが魅力としてよく挙げられているが、吟味する時間がもったいないのである程度決め打ちしないといけないので個人的にはあまり魅力に感じなかった。

入門編の講師がレギュラー講義でいないことがあって、入門編でせっかく慣れたのにという気持ちはあった。

※講師の評価は個人の印象です、私(とむやむくん)の方で少しぼかさせていただきました、ご了承ください

校舎数

通信なので利用なし

雰囲気

通信なのであまりわからない

サポート

利用していないが充実していると思う。

デジタル学習ツール

WEB問題集という意味では利用していないが充実していると思う。

質問体制

利用していないが充実していると思う。

おすすめしたい方

財計の山本講師、管理の矢野講師。

おすすめできない方(もしいれば)

財理の講師は微妙に感じた。

※講師の評価は個人の印象です、私(とむやむくん)の方で少しぼかさせていただきました、ご了承ください

モチベーション管理(おすすめの気分転換方法等)

・専念ではなかったので、研究や仕事をしているときは勉強のことは忘れる。

・気分が乗らない時は消音でYouTubeを流す。

・勉強しているところをタイムラプスで撮る(スマホ触るのを防ぐ)。

・勉強の道具を買う(ブルーライトカットメガネ、アップルペンシルのペン先、ストップウォッチなど)。

・早朝に勉強する(研究や仕事を始める頃には勉強時間を稼げている)。

・スタディプラスで記録を付ける(勉強の質も大事だが、まずは時間を確保することが大事だという考えから)

短答式受験生へメッセージ

私は直前答練でE判定ばかりを取り、本試験も「ダメ元」の気持ちで受けに行きました。

この経験から言えるのは、直前答練はあくまで予備校による模擬試験であり、本試験そのものではないということです。

本番では、成績が上振れすることもあれば、下振れすることもあります。

私の場合、「どうせダメだろう」と気負わずに臨めたことで、かえって焦らず、落ち着いて試験を受けられたのが良い結果につながったのかなと思っています。

また、焦りや緊張を和らげるためには、直前答練をできるだけ外部会場で受けるのが有効だと感じました。

本番と似た環境に慣れておくことで、実力をより発揮しやすくなると思います。

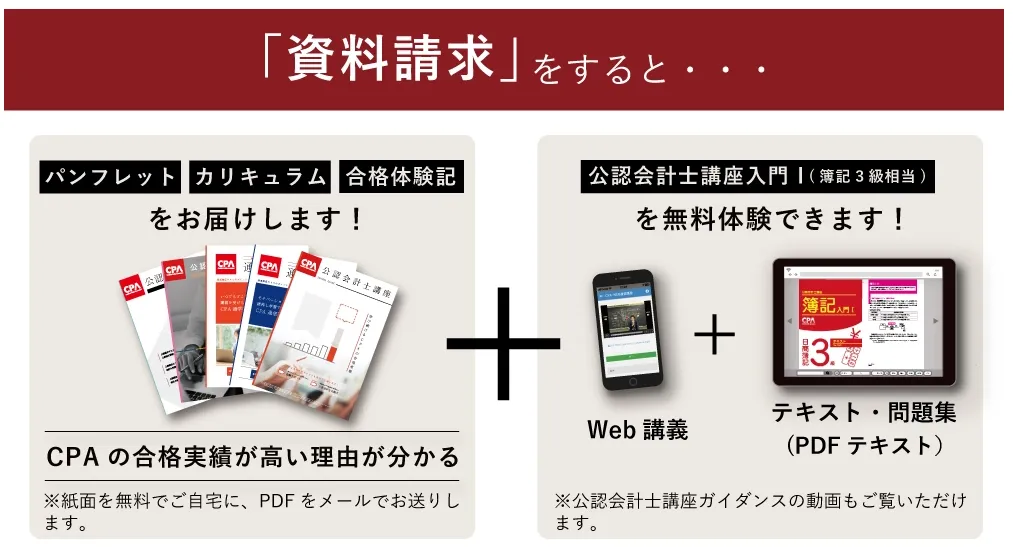

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(6割以上がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の6割以上がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)