・学歴に自信のない方

・社会人→専念になった方、検討している方

・短期合格の方法が知りたい方

高学歴とは言えない状況からわずか1年半で合格された勉強方法を紹介していただきました。

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は社会人から専念生になりで勉強を重ね偏差値40台からわずか1年半で合格されましました、S様の合格体験記を紹介いたします。

偏差値を取り上げさせていただいて申し訳ございません、まったくマイナスな意図はございません(私自身偏差値は高くありません)

ただ、学歴に自信のない方でも公認会計士試験短答式には短期合格できる、ということをみなさんに強調したく、このような書き方になっています。

(S様不快な思いをされましたら申し訳ございません、ご連絡いただければ訂正いたします)

それでは、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…S

年代…20代中盤

学生or専念or社会人…専念

最終学歴…大卒

大卒の場合、学科のおおよその偏差値…45程度

データ

利用した予備校…CPA会計学院(通信)

勉強期間…1年半(社会人半年+専念1年)

受験回数…2回

およその得点率(%)…78%

合格年…R7Ⅱ短答式試験合格

※得点率は特定防止のため私(とむやむくん)の方で少し数字を調整させていただきました。

全体的な勉強法

私はcpaの超速習で通信で受講していたのでとりあえず予備校の方針に従って、財務会計論→管理会計論→企業法→監査論といった順で学習を進めました。

講義は個人的に長々と視聴するほどの集中力がないので、基本的に2倍速、理解できない部分や重要な部分は1.7倍速で視聴していました。

ここでは完全に理解せずとも「なんかそんな事あるんだね」程度で留めておきつつ、ある程度納得しながら講義を受講し切る事を1番の目標としていました

(消化を目的とした”理解の伴わない”2倍速等の流し見はほとんど意味がないです)

また講義によってはテキスト加工データが掲載されているものは、講義中は理解に注力する事に加えて、後々回転する際に内容と記載場所を紐づける事で記憶から抽出する際の手掛かりとなるため、事前に加工し終えてから講義に臨んでいました。

ちなみに私はこの加工時間は好きな音楽を聴いたり友人と電話したりしてリラックスする時間として活用していました。

そして復習は講義後の翌日までに行う事を目標としていましたが、それが難しい場合はまとまった範囲を1週間以内に軽くでも必ず確認をするようにしていました。

また短答は理解が問われるいうより、結論を暗記しているかどうかが問われるため、暗記科目に関しては、短答直前期(1ヶ月前)までは理解を重視しながら行い、1ヶ月前からはひたすら理解度外視で暗記に徹することで、得点力の向上を意識していました。

教材の全体的な回転方法に関して、計算科目は3周ほど回転した後、ミスした所や理解不十分な所に付箋を貼り、その部分を重点的に回転するようにする事で、直前期でも効率的に回転できたと思っています。

また理論科目に関しては、短答3ヶ月前には回転用教材の基本的な加工を終了させ、忘れやすい部分や注意点をその趣旨も含めて、マーカーやボールペンで加工しながら回転していました

(自分の場合、注意点は赤ボールペン、趣旨や理由は青ボールペン、忘れやすい部分をオレンジマーカー)

・講義は2倍or1.7倍

・復習は翌日まで(無理なら1週間以内)

・暗記は1か月前まで理解、それ以降はひたすら暗記

・計算は3周(ミス等付箋)→付箋等を重点回転

・理論は3か月前までに加工終了、その後回転

科目別勉強法

企業法

講義後は全ての講義を受け終わるまでは短答対策問題集を解かずに、講義後の復習としてテキストの重要マーカーをコンサマに反映する程度の加工に留めていました。

全ての講義の受講後はコンサマをインプットとして回転しつつ、なんとなく結論を想起できるようなレベル感を目指しました。

賛否両論あるかと思いますが、私は1回目、2回目の短答どちらも、

企業法に関しては短答対策問題集を回すことをせず、隙間時間や気まぐれでweb短問をランダムで行い、

適時コンサマに反映すること事と、通常のコンサマ暗記をひたすら繰り返していました。

繰り返しやり続ける事で暗記の精度にもばらつきが出てくるので、特に暗記が不十分な所に更にマーカーを引いて、暗記の精度が高い部分と低い部分に色分けすることで強弱をつけて回転していました。

管理会計論(計算)

管理会計の出題傾向はある程度パターン化されており、本試験のレベル感を知る事ができるため、講義終了後はひたすら短答対策問題集を回転していました。

最初の2,3周した後は、原価計算分野と管理会計分野のうちそれぞれ4問ずつピックアップして40分で解く練習をしていました。

実際に40分で8問全て解くのはかなり困難ですが、時間内に6問以上安定して解く事が出来ればかなりの実力が付いていると思います。

また私は12月短答後、論文対策集で軽く演習を積むことで俯瞰的な視点で、計算の流れを身につけることができました。

その後は上記の8問ピックアップで7問、問題によっては8問正答出来る程度の計算力と理解が身につきました。

なので問題を解く際に1つ1つの計算がどんな意味を持ち、どんな繋がりをしているかを意識する事で、体系的な理解が得られると共に十分な計算力を身に付けることができると思います。

財務でも論文用教材を利用する合格者の方もいますから、有効に使えるツールを自分で選ぶことが大事ですね(私は短答/論文できっちり分けて失敗しました…)

管理会計論(理論)

1回目の短答では原価計算基準と短答対策問題集、2回目の短答では短答対策講義の池邊レジェメ理論編を使用していました(短答直前期で計算編まで回転できないと判断し理論編のみ購入)。

しかし池邊レジェメは個人的に短答管理ではややオーバースペックだったと感じています。

というのも、短答管理理論は、原価計算基準に記載されてる主要な文言の暗記と、短答対策問題集で一問一答を回転することで、1回目の短答でも安定して6/8問程度正答する事が出来ましたし、残りの10点を確保するために、貴重な時間を費やすのはややコスパが悪いです。

ただ、どうしても管理理論の勉強方法程度が分からない方や、ほぼ確実に理論で満点を狙いたい方、計算の時間をより確保したい方などは一考の余地が残されてるかなと思います。

勉強方法としては、原価計算分野はかなり細かい間違え探しのような問題が問われることも多く、問われる内容がほぼ出題され尽くしているので、ひっかけポイントを特に注意しながら過去問を中心に回転しきること。

そして管理会計分野の理論は、なかなか複雑ではありますが、ひとつひとつ紐解いて、自分の中で簡単な例で置き換えながら思考する事を意識していました。

いやそうなんですよね…初見だとわかるか!みたいなひっかけが多くあります。ただ実は出るポイントはほぼ決まっているんですよね。

監査論

私は監査論も企業法と同様に、特に短問は回転せず、気まぐれや隙間時間にweb短問を解き、テキストに反映させて回転させていました。

監査論は一般的に、一問一答の暗記で対策できる範囲より、監査論の考え方の方向性を掴む『監査論的考え方』の習得の方が短答対策に有用と言われており、私もそれに従い、『監査論的考え方』の習得を目指しました。

これはかなり漠然としすぎているため、学習初期では掴むのが難しいものではありますが、

私の場合は監査論的考え方の部分と暗記の部分に大別して、それぞれに合った勉強方法で効率的に進められるようにしました。

特に監査論的考え方の比重が大きいところは監査総論や監査実施論で、暗記色が強いところが、監査報告論や金商法、会社法、公認会計士法などです。

期中レビューや内部統制監査は、それぞれに実施論や報告論の論点があるため、上記と同様に行っていました。

講義後はいきなりテキストを精読せずにテキスト全体を通して読み、流れを掴むことで、暗記や考え方のインプットの基礎を作りました。

その後、監査論的考え方の比重が大きいところは、前述の監査論の流れの精度を徐々に上げていくような形を意識していました。

この時にこの部分の暗記は特に重要視していませんが、自分が十分に納得感を持って腹落ちさせることはかなり意識していました。

暗記色が強い部分に関しては、監査の流れに沿って肉付けをするようなイメージで、他の理論科目と同様にテキストを回転するような形で進めていました。

しかし直前期に限れば、どちらもより暗記を徹底して行うことで、R7Ⅱの超難関な監査論であっても上位の点数を取ることができました。

同じ科目内でも勉強の手法を変え、工夫している点が短期合格につながっているのかもしれませんね。

財務会計論(計算)

私は短答1回目までは、講義後にテキスト例題、短問を解き、コンサマで計算手順の確認を行いながら回転していましたが、

テキスト例題で1つ1つの論点の計算方法を理解し短問を繰り返し解いたとしても慣れてしまったが故に無意識に作業的になってしまい、初見の複合的な論点への対応ができませんでした。

その結果、普段の短問の回転ではそこまで時間を掛けずに安定して解けるようになっていたのですが、短直や1度目の短答では財務計算で点数が伸びず、財務計算が足を引っ張り3%足らずに落ちてしまいました。

その後講師相談の上でコントレを受講しました。

コントレはテキスト例題と同様に論点が網羅的に載っていることだけでなく、個々の論点を組み合わせると共に構造や計算方法の理解を重視して、問題とその解説動画が100問超ある教材となっています。

1問に論点が凝縮されているため1問1問がかなり重くなっています。

私は上記の論点の構造と計算方法の理解を意識して回転した結果、3回転する頃にはかなりの計算問題の構造的な理解が進み、苦手部分をさらに詰めることで短答の計算では9割前後は安定して取れるようになりました。

個人的にはコントレはかなり重くやり切ることが大変ですが、それを考慮しても財務計算で悩んでいる方には一考の余地があるものだと思います。

また計算問題を回転するときは、分からない指示や回答に至るまでの計算プロセスがどうなっているのかを、一旦納得感を持ち自分の言葉で直接書き込むことで直前期に目解きで回転する際に役立ちました。

コントレは回し切れば間違いなく最強のツールです。ところで一回目の受験からあと3%足りないだけとは…すさまじいです。

財務会計論(理論)

短答財務理論は難易度が安定しており、相対評価で周りが正答できる問題は必ず正答しなければならないため、コンサマに記載されている内容のC以外の部分を教材を見なくても想起できる程度までは暗記を徹底しました。

私の場合は財務理論で点数を稼ぎたかったので、A,Bの8〜9割型の自信をつけた後に、最低限C部分の結論部分は何が書いてあったかを想起できるようにしていました。

また一問一答形式のスマコアは章単位で内容のインプット後に1、2回確認程度で行いました。

その際に細かな文言の確認や、文章が何を言ってるのかを頭の中で明確にイメージしながら問題を解き、コンサマ部分に反映して回転するようにしていました。

特に連結や組織再編系、税効果等は複雑で難しい文章ですが、用語の意味を1つずつ理解し、繰り返し文章を読むことで明確にイメージできるようになりました。

各科目回した教材

企業法

コンサマのみ

管理会計論

短答対策問題集(計算)

池邊レジェメ理論編(理論)

監査論

テキストのみ

財務会計論

コンプリートトーニング(計算)

コンサマ(理論)

学習時間

1日目安…9時間

1月目安…250時間

総勉強時間…3000時間

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算…30%

財務理論…15%

管理…25%

監査…15%

企業…15%

1日のスケジュール

平日・休日

8:00起床

8:00〜9:00 朝食等

9:00〜11:00 財務計算

11:20〜13:20 管理計算

13:20〜14:00 昼食

14:00〜15:30 監査論

16:00〜17:30 企業法

18:00〜20:00 財務理論

20:30〜22:00 管理理論

22:00〜24:00 夕食、自由時間

24:00就寝

直前期

6:30起床

6:30〜7:00 朝食等

7:00〜10:30 企業法

11:00〜12:30監査論

12:30〜13:00 昼食

13:00〜15:00 監査論

15:30〜17:00 管理理論

17:20〜19:20 財務理論

19:20〜20:00 夕食

20:00〜21:00 財務計算

21:00〜22:00 管理計算

22:00〜23:00 自由時間

23:00 就寝

失敗した勉強法や後悔

管理理論以外の理論科目全般で、短答対策集のみを繰り返し回転することはやめておいた方が良いです。

というのも問題集に掲載されているものと同様の問題が出題されれば正答出来るため、ある程度までは成長できますが、少し違う出題のされ方をされると対応できなくなります。

そのため幹となる部分の本質的な理解を重視して問題集だけでなく、テキストをメインに据えて回転していく方が良いかと思います。

1度目の短答までに時間がなく、監査論の講義を復習せずに全て消化し終えたのですが、その後に復習しようとしても何も頭に入らず、復習に通常の倍の時間がかかってしまい急いで講義を消化したにも関わらず時間を余計に無駄にしてしまったのが後悔しました。

なので講義後はどれだけ急いでいても最低限復習はしてほしいかなと思います。

これは良かった!という勉強法

・理論科目で、テキスト等で内容を確認した後に、テキストを見ずに書いてあった内容(重要部分)を言えるか。これをすることで理解できない内容であったとしても、内容を文字として想起することによって、理解が進むとともに暗記した成果となるためおすすめです。

・問題集、回転用教材に理解のレベル毎に色分けして付箋の貼り付けやマーカーをすることで、回転の際の重要性の基準にしていました。(赤付箋:全然理解できてない。橙付箋:前回間違えたところ。黄付箋:細かいところ忘れがち)

・回転用教材の用語(特に複雑な規定の論点)は何となくの理解で片づけずに、定義をはっきりさせておくことで文章の理解がしやすくなり、知らない文章の正誤判断であったとしても方向性を間違えることは少なくなります。

・テキストの音読はおすすめしたいです。ただ文字を読むのではなく文字を声に出すことで一度頭を通すため内容の理解が進み、意識していなくても声の形で特定のフレーズを覚えていたりするなど恩恵があります。

私は音読はしなかったですがたしかにフレーズで頭に染み込むことありますよね、なるほど参考になります。

予備校感想

費用

800,000円前後(奨学金)

教材

テキストの内容自体は可もなく不可もないが、講義の説明と記載されてるやり方が違う場合がそこそこある。

web問は隙間時間に短問を解く事が出来るためとても良いが、回答履歴の削除など細かい調整ができないため痒いところに手が届かない。

追加教材(コントレ、レジェメ等)は講義が分かりやすいし、全て1人が作成しているため内容も説明も全て一貫しており素晴らしい教材だと思う。

講師

とても人数が多く逆に選び辛いのが大変ですが、内容は全員変わらないので最初はなんとなくの雰囲気で講義受講してみたら良いと思います。

それで合わないなと感じたら他の講師の講義を受けて自分の中で決めていくのがベターだと思います。

個人的に初学者におすすめな講師

財務計算:山本先生

財務理論:テキスト加工は曽田先生、講義は折原先生

管理会計:矢野先生

監査論:松本先生

企業法:平木先生(jijiたん)

校舎数

新宿校、日吉校、早稲田校、水道橋校、大阪梅田校の5校です。

CPA生なら自由に自習に使える行えるラウンジが以下の10ヶ所にあります。

大宮、津田沼、国立、渋谷、横浜、名古屋、京都、神戸、難波、博多

雰囲気

通信生なので実際の校舎の雰囲気は分からないですが、受講生交流会という講師が地方に訪れて現地の受講生と交流するものがあるのですが、その際には楽しくワイワイといった雰囲気でした。

サポート

事務的な不明点であれば、営業時間内はいつでも対応していただけて、特に困ったことはないです。

また会計士試験後や試験撤退後の就職のサポートなど手厚く行っていて、まだお世話になったことはないですが精神的に安心できます。

デジタル学習ツール

web講義やwebテキスト、web短問があり、テキストをPDFでダウンロードしてスマホひとつで学習が進められるため、特に不自由を感じたことはないです。

また通信の答練の提出は写真撮影してそれを送信するだけで済むため、通信生としてかなり助かりました。

質問体制

講師相談は募集開始後すぐに大半の枠が埋まってしまうためなかなか相談できない。(特に人気講師だと一瞬で埋まる)

CPAバーチャル校という校舎がwebにあり、そこでは毎日講師が誰かしら待機していて簡易的な相談が出来るので相談時にはこれがおすすめです。

基本的に質問は10:00〜20:00の間は試験合格者のチューターが対応してくれますが、当たり外れが大きく、態度があまり良くなかったり、時間をかけて受け取った回答が間違っていたりすることも2割くらいあり、最低限の質は確保してほしいと思います。

おすすめしたい方

基本的には公認会計士試験を始めようとする方は全員に薦めたいです。

なぜなら公認会計士受験は相対評価であり、他の全員が正答できる部分を落とすとそれだけで不合格になりかねません。

なので最も母集団の多いCPAの講義で全員が正答できる部分を学習し答練を受けることで母集団全体の自分の立ち位置を知る事ができます。

それだけで他の予備校より有利に進める事ができるため、よほど理由がない限りはCPAをおすすめしたいです。

また受講料を支払えない方であっても奨学金制度がありますので、金銭的な問題があっても諦めないで頂きたいです。

その他(もしあれば)

CPAの吉田先生という講義は持っていない新しい講師がいるのですが、メンタル的な相談や学習相談全般を受講生に寄り添って答えてくれるため、CPA生の方には吉田先生との是非おすすめしたいです。

モチベーション管理(おすすめの気分転換方法等)

友達との半年に1回の旅行や、勉強終わりに温泉に行ったり、試験後に飲みにいく約束をしたりして、その楽しみをモチベーションにしてました。

あと自宅だと気分が上がらないので、基本的にスタバで勉強していたのですが、スタバに行くこと自体が少し気分転換になっていました。

短答式受験生へメッセージ

会計士試験は試験範囲がとても膨大で、合格にはどうしても勉強時間の量が重要になります。

もしかしたら「10時間いや12時間、いやもっとやらなきゃいけない」と焦っているかもしれません。

ですが、もっと重要なのは”頑張らないこと”です。

確かに長時間の勉強を集中してすることは理想かもしれません。

ですが頑張りすぎると必ず反動がきます。

だからこそ、自分が”頑張り”だと思わない範囲で自分のペースで確実に継続することが最も大切です。

悔しくて、つらくて、涙が出そうになる日も、きっとあると思います。

それでも諦めず前に進んできた人だけが最後に笑います。

焦らなくて大丈夫です。ゆっくりでも、少しずつ前に進めばいい。

やってきた努力はちゃんと力になってます。応援してます。

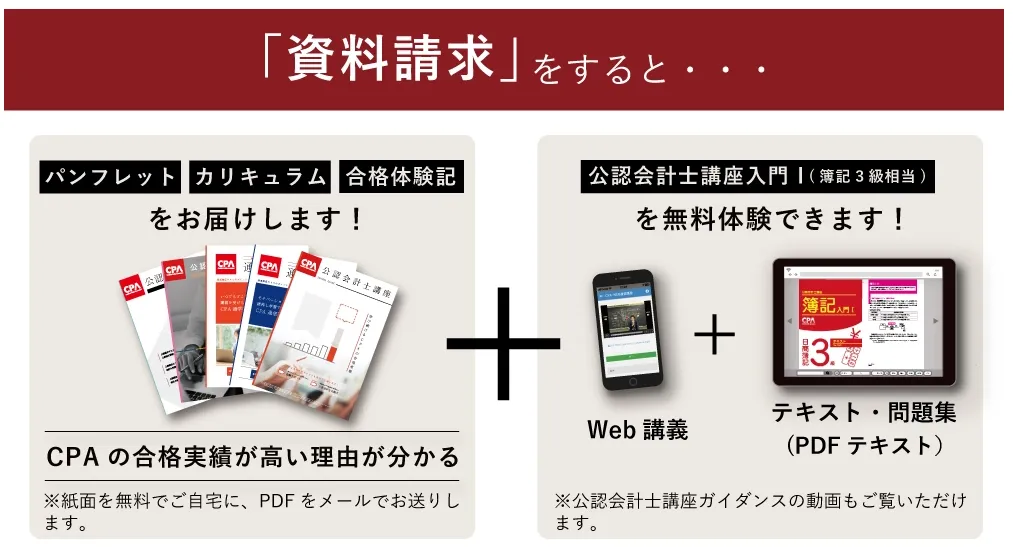

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(6割以上がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の6割以上がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)