・大学生の方

・上位合格を狙いたい方

・CPA会計学院を利用している方

学生生活と勉強を両立し、見事上位合格された勉強方法を紹介していただきました。

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は大学生で得点率85%を獲得し見事上位合格されましました、S様の合格体験記を紹介いたします。

(上位合格というのはS様自身がおっしゃってはいないのですが、合格者の分布から見ても十分に上位であると私が判断したため記載させていただきました。)

学生ということで、学生生活もある中、勉強と両立し、しかも上位合格。

その勉強方法は必ず同じような環境にいる方の参考になるはずです。

それでは、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…S

年代…20代前半

学生or専念or社会人…学生(短答合格時)

最終学歴(大卒or高卒or中卒)…大卒

大卒の場合、学科のおおよその偏差値(50程度、60程度等)…65程度

データ

利用した予備校…CPA通信

勉強期間…2022年4月〜2025 8月(終わらせる予定)

受験回数…3回

およその得点率(%)…85%

合格年…2024年5月短答

※得点率については特定防止のため私(とむやむくん)の方で多少調整させていただきました。

全体的な勉強法

勉強法は暗記科目と計算科目で大きく異なります。

暗記科目について

暗記科目(企業監査)はひたすらテキスト回転して暗記に努めました。

ひたすら時間をかければ誰でも8割は取れる科目なので直前期は計算と暗記の比率は3:7くらいにしてました。

計算科目について

管理はテキスト、短答対策問題集しか使ってなかったです。

財務はコントレやって何回も回転させてしまた。

結局回転が全てだと思うので何回も何回もやって解法を覚えることが大事だと思います。

そして十分回転し切ったら(自分の場合8回転くらい)メルカリで過去の短直や他校の模試などを購入してひたすら問題演習してました。

それで苦手だった計算科目について免疫が出来て短直では基本的に7割5部は死守できるようになりました。

計算科目の短直レベルの問題は最初は全く太刀打ちできず悩ませると思います。

自分も全く計算ができずにとても苦労しました。

それでもテキスト短問をしっかり理解してパターンに落とし込むことで最低限計算でコケることはなくなります。

計算は理解が大切と講師は言いますが理解は後から伴うのであって最初から理解は無理だと思います。

例えば連結などは完全に理解するなんて無理だし、ある程度機械的に解いても問題は解けるのでまずは機械的にでも問題を解けるようにすることが大切です。

最初は出来なくてもやってれば必ず出来るようになるので学習初期は計算に時間を使うようにして欲しいです。

確かにある程度計算ができるようになってから、後で理解は伴ってきますよね、最初からはとても無理でした。

科目別勉強法

企業法

短答企業法は趣旨や判例の理解よりも結論の暗記が優先と講師の方々は言ってました。

多くの人がコンサマで効率的に勉強していると思いますが私はテキストに全部1元化していてコンサマは使わずにテキストをひたすら読むと言う学習法でした。

せっかくなら論文も意識した勉強法にしたいと思って短答期から判例の趣旨や内容は把握していたしテキスト回転させた方が網羅性の観点でメリットがあると思ったからです。

ただこれに関しては本当に人それぞれで周りの多くの人はコンサマ使って重要度高いところを効率的に暗記していく作業をしていました。

短答特化ならテキストは使わずにコンサマ回転が勉強時間を大量に投下せず効率的に点数取れると思います。

論文を見据えた勉強をすでに開始していらっしゃり、素晴らしいです(こういう方が早く合格するんでしょうね…)

管理会計論(計算)

管理計算は短答5科目の中で一番苦手でした。

いかに短時間で問題を取捨選択して得点を最大化できるか、情報処理能力の科目だと思ってます。

この科目は勉強法よりも戦略が大事で

得意な論点が出たら確実に取りぱっと見で出来なさそうな問題は飛ばすそして理論で守る、

これを徹底することが管理を安定化させるコツだと思います。

実際私は管理の計算は差額原価分析は解かない、部門別や標準原計など原価計算論点に時間をかけて管理会計分野は毎回2問くらいは一切解いてなかったです。

以上が管理会計の個人的な見解ですが、主な勉強法としてはテキストと短問です。

管理はあまりにも出来なすぎてコントレに手を出そうかと思いましたが結局手は出さず基本的に短問回転させてました。

計算パターンをひたすら染み込ませることが目的でした。

短直などレベル高くなった問題にはパターン暗記で対応できないと思われがちですが難易度aの問題はほぼ確実にパターン暗記で答え出せます。

基本的に試験問題は5〜6割は難易度aで構成されてるので短問の計算パターンを染み込ませていれば短直であっても本試験であっても計算半分は取れます。

難易度bもパターン暗記で解ける問題、あるい簡単だけど時間がかかるだけの問題がありそれも取れたら計算で5問取れて平均が低い管理はこの時点で大きくアドバンテージです。

難しい問題は最初から捨てる、比較的機械的に解ける原価計算分野や出題率が異常に高いcvpを得意にすることが超大事です。

そのために短問の回転を通じて計算パターンの暗記が大事になるわけであります。

管理は時にボコボコにされる恐ろしい科目でありますがそういう時はみんな出来ないので気にしちゃダメです。

気にするべきは難易度aと評価されてる箇所を落としてないか、理論で守れているかを分析して欲しいなと思います。

管理会計論(理論)

私は管理理論で必ず点数を稼ぐ必要があったので管理理論に関してはテキストと理論問題集を併用させてしっかり時間取ってました。

管理計算が不安定すぎる科目である以上、管理理論の安定は心の安定にもつながるのでサボらず暗記に努めて最低でも30点は取りたいところです。

企業や監査や財理に比べて管理理論は軽く問題もやってたら普通にわかるものばかりなので管理理論を軽視するのは勿体無いです。

管理理論はテキスト読んで理解して問題集でアウトプットするのが王道の勉強法だと思います。

監査論

監査論はふんわりとしていて掴みにくい科目だと思いますが企業法と同様に暗記さえすれば8割は取れる科目です。

監査論の問題の選択肢は常識的におかしいよねって考えで切れる選択肢が結構あってそれで意外と点数が取れていたのであまり勉強していませんでした。

12月短答から5月短答まで5ヶ月ほどありますが12月落ちてから5月に向けた勉強していく中で初めて監査論に触れたのは4月頭でした。

それでも本番は80点取れたのでいかに直前になって詰め込めるか勝負だと思います。

企業法も直前詰め込みは有効だと思いますが時間がかかりすぎるのと計算に時間使えなくなるのはあまりよろしくないので、企業に関してはコツコツ覚えた方がいいと思います。

監査論はひたすらテキスト回転していて問題集は答練以外に解いたことないです。

4月から始めたのでアウトプットよりインプット重視の勉強していたからです。

ある程度覚えたら問題集回転でアウトプットしまくるか、テキスト読んでインプットするかの裁量は人によると思いますが

全く問題集解かないでテキストだけでも余裕で戦えるので必ずしも問題集解く必要はないと思います。

とんでもなく短期間で仕上げていらっしゃってすごいです。こう言われるとなんだか自分にもできるような気がしてきますね…。

財務会計論(計算)

財務計算は出来るようになるまでかなりのタイムラグがある科目だと思います。

講義では理解したつもりでも実際に問題を解くと全然わからないなんてことが本当によくありました。

特に初めて直前答練受けた時は計算出来なさすぎて絶望した記憶があります。

それでも最終的に財務は得意科目になって本番は176点取れました。(超簡単な24年5月短答の回)

そんな自分の財務計算の勉強法はコントレを解きまくることです。

コントレと聞くと重たい、難しいと言うイメージがあると思いますが短答において財務計算が一番重要である以上コスパとかタイパの話をしてる場合ではありません。

1番時間を投入するべき科目かつ1番得意にするべき科目なのでテキストと短問の回転だけでは自分の能力的に不十分と感じました。

なのでコントレを何回転もさせて理解と解法パターンを染み込ませました。

その結果財務計算は得意になれたし論文の難しい連結にも十分対応できます。

実際合格者で財務得意な人はコントレ愛用者の人が多い気がします。

コントレ以外にはテキストの確認、過去短直の解き散らかしなどをしていました。

5回転以上すると単純に飽きるし効果が薄くなる気がするので直前期には新規の問題を積極的に解くように意識してました。

そして間違えた問題はその場で終わらすのではなくストックしてまた解き直すことで同じミスをしないように工夫をしていました。

完全にコントレを使いこなしていらっしゃいます。確かに一番時間をかけるべき科目ですし、素晴らしい判断だと思います。

財務会計論(理論)

財理は主にテキストを使用していました。

企業監査にも共通しますが私は理論科目に関しては問題集ほぼ解いてなくてひたすらテキストを読むと言う勉強法をしていました。

インプットの機会は答練であるし問題集見ても全てテキスト載ってるからです

論文と違って文章を覚える必要がないのでアウトプットの機会を重視しませんでした。

それでも理論科目は得意だったし企業監査の答練は毎回9割近くは取れていました。

理論科目自体いかにテキスト回転に時間かけられるかそれだけの勝負なので勉強すればするだけ成績は安定します。

各科目回した教材

企業法

テキスト

管理会計論

テキスト、短問

監査論

テキスト

財務会計論

テキスト、コントレ、短問

学習時間

3年時以降

1日目安…7〜10時間

1月目安…250〜300時間

総勉強時間…2,500時間

(大学2年時は均したら1日2〜3時間ほど)

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算… 35%

財務理論… 20%

管理… 30%

監査… 10%

企業… 15%

1日のスケジュール

平日

14:00〜18:00 財務計算or管理計算

18:15〜21:30 企業or財理

21:45〜23:00 財務計算

休日

12:00〜16:00 財務計算or管理計算

16:15〜18:00 管理理論

18:15〜21:00 企業or財理

21:15〜24:00 監査

直前期

10:00〜15:00 財務計算or管理計算

15:15〜18:00 企業

18:15〜21:00 財理

21:30〜24:30 監査

失敗した勉強法や後悔

私は大学2年の最初の頃から勉強を始めましたが、短答に受かったのは4年の5月です。

ここまでのタイムラグがある理由は勉強を継続してできなかったことが挙げられます。

6時間勉強したら満足してしまい次の日は普通に0時間の日が何日もありました。

このような断続的な勉強や受かるという気持ちの欠如により全く理解が定着せず3年5月に受けたお試し短答では36%という壊滅的な成績でした。

その後は改心して勉強習慣を作り断続的な勉強を辞めました。

3年生になり進路に迷ってる中で絶対会計士に受かりたいという気持ちが強くなったのがきっかけです。

継続して勉強出来る人が強いのは会計士受験に限りませんがこの試験では圧倒的な量をカバーする必要があるので一層勉強を継続することが重要だと思います。

今日頑張ったから明日はいいやというマインドに陥ってしまうと勉強も身が入らず成績が上がるのにかなり時間かかってしまいます。

短期集中でガッツリ勉強するのが1番成績伸びやすいし最終的な勉強時間も短縮できると思います。

これは良かった!という勉強法

iPadのwebテキストでテキストの確認作業をしながら手元の問題を復習するのはテキストが散乱せず効率よく勉強できました。

計算手順だけを確認したい場合わざわざテキスト開くのがめんどくさくてその時にwebテキストがあればかさばらないし必要な時にすぐに該当ページ飛べるのでwebテキストは重宝してました。

特に過去の短直をその場で解くなど、問題を解いた後に復習する時に手元の問題でわからなかった部分や忘れてた部分をwebテキ見ながら復習できるので効率よく勉強できたと思います。

問題を解いて企業結合ができなかったらwebテキストの例題確認する感じです。

後は計算科目についてはひたすら過去の短直を解いて新規の問題を増やしたことは良かったと思います。

問題集の回転は重要ですが回転しまくっても飽きてしまうので直前期には新規の問題解いて場数を増やしていました。

あ、この問題見たことあるってなると安心するし初見問題に遭遇する確率を少しでも低くするために色んな問題に触れていました。

ただ注意点として解くだけで終わりにするのではなく理解不足で間違えた問題はストックしてまた復習することです。

間違えた問題をその場の復習だけで完了させるのは勿体ないし成長のチャンスが阻害されてしまいます。

何回も復習して初めてその問題を理解したと言えるからです。

CPAの過去短直はメルカリで安く売ってるので回転教材を十分回転仕切ったと判断したらおすすめします。

予備校感想

cpaに入っていましたが上記に述べたようにwebテキストがすごく使いやすくて良かったです。

基本テキストベースで勉強していましたがiPadで擬似的にテキスト二つをその場で見れるので例えば答練の解説をiPadに映して手元に問題がある状態にするなど効率よく勉強出来ると思います。

勉強場所は図書館がメインだったのでcpaの自習室を使ったことがほぼないのでcpaの人との交流は大学の同期以外ありませんでした。

自分の性格的に勉強仲間を作って仲間と一緒に勉強するのは向いてないのでCPAのイベントとか一切参加したことがありません。

しかしCPAはイベントが豊富でたくさん勉強仲間を作れる環境は整ってると思います。

費用

費用に関しましては他校と比較したことないのであまり認識していないです。

本科コースに入っていたので課金用教材はコントレだけでした。

教材

CPAの教材は各科目においてレギュラーテキスト、短答対策レジュメ、論文対策レジュメなど一つのものにとらわれずそれぞれのニーズに合った教材を提供して選択肢が豊富だと思います。

短答特化、論文特化、短答と論文の併用など色んな使い方があるので多様性という面で優れてると思います。

講師

cpaの1番の強みは講師だと思います。

講師の質がいいからここ数年のcpaの躍進があると言っても過言ではないです。

訂正が多いのは気になりますが講義やその人のツイッターなど見ると受験生の合格のために全力を注いでくれていることが伝わってきます。

校舎数

校舎は基本的に東京の都心にしかないのでもう少し増やしてほしいです。

都心以外にもラウンジとか作ってもらえればもっと普及すると思います。

雰囲気

CPAはほとんど行ってないのであまり分かりません。

教材受け取りなどで受付行く時は講師の雰囲気は和気藹々としていて楽しそうでした。

サポート

どこの予備校もそうだと思いますがサポートは自分から受けに行かないとサポートされません。

結局勉強するのは自分だしCPAから教材を貰ってること自体がサポートではありますが個別の学習相談などは自ら応募しないといけないし充実したサポートを受けるか受けないかは自分次第です。

デジタル学習ツール

webテキスト、web問題集はスマホ一つで確認できるので隙間時間とかに眺められて良かったです。

※S様ごめんなさいここ面白かったのですが内容精査させていただきました、ご不満あればご連絡ください(とむやむくんより)

質問体制

cpaの質問制度はLINEですぐ聞けるようなシステムがないので少し不便だと思いました。

cpaバーチャル校というのもあるそうですが使い方よく分からなくてLINE質問解禁して欲しいです。

おすすめしたい方

植田先生です。授業はわかりやすいし雑談が面白くて良かったです。

おすすめできない方(もしいれば)

いない。

モチベーション管理はどうしていましたか?

モチベーションは心の状態であるため具体的に規制(管理)することは困難です。

職業的懐疑心みたいなものです。

そんなモチベーションという心の状態は勉強継続する上で1番重要な気がしますが、自分の場合は3年の5月に落ちてから将来への不安や焦りが会計士への勉強に駆り立ててくれました。

会計士の勉強は正直面白みがあまりないと思うので何かしらの「きっかけ」がないとスイッチは入りづらいと思います。

大学受験のように周りがみんな勉強してるから自分も勉強するみたいな環境要因が排除されていかに主体的に取り組めるか、自分との勝負だと思います。

その意味では勉強仲間を作ってお互い刺激し合える関係は憧れます。

短答式受験生へメッセージ

受験者が増加してレベルが上がり7割以上取るのが必須になっている今の環境は本当に大変だと思いますが、絶対に受かるという気持ちを大切に勉強を継続して欲しいと思います。

6時間勉強したから次の日0時間でいいやみたいな自分みたいな勉強してしまうと本当に本当に成績伸びません。

毎日継続的にコツコツ勉強すれば成績はちゃんと上がるし必ず合格できます。

また、周りが遊んでる中でも誘惑に負けず目標に向かって努力することは素晴らしいし尊いことだと思います。

ミクロ的な視点で見れば日々の勉強は単調でつまらない作業の繰り返しなのかもしれませんが、マクロな視点で見れば会計士試験の合格への軌跡、足跡になります。

毎日毎日少しずつでも成長し今を耐えれば素敵な未来が待っていると信じて頑張ってください!

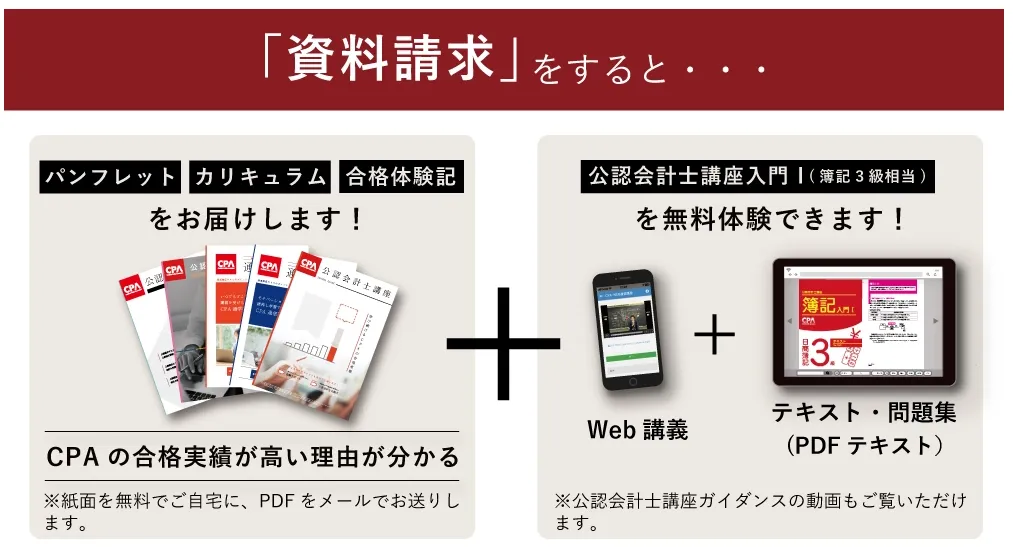

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の6割以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(6割以上がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の6割以上がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)