・大学生の方

・会計士短答式に短期合格したい方

・CPA会計学院の学習法が知りたい方

大学在学中に一発合格!その勉強方法を解説して頂きました。

私のX(旧twitter)で募集を行っております、

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

本当にたくさんのご応募いただきありがとうございます。

今回は短答式に大学在学中に一発で合格しました、けけ様の合格体験記を紹介いたします。

大学生で公認会計士を目指す方も増え、

大学生活と勉強との両立をどうすればいいのか…悩んでいる方は多いと思います。

社会人受験とはまた違った難しさがあると思いますので、同じような環境にある方の参考に必ずなるはずです。

それでは、短答式合格体験記、お読みください。

(文中に出てくる、『吹き出し』『メモ』等は私とむやむくんが勝手に感じたことを書いているだけで、ご提供いただいた方の書き込みではありません)

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を掲載しております。

☆この記事を読むとわかること

CPA会計学院を利用して短期で短答式に合格した勉強方法がわかります。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

ステータス

ペンネーム…けけ

年代…20代

学生…当時は学生

最終学歴…大卒 偏差値50代

データ

利用した予備校…CPA会計学院

通学or通信…通学

勉強期間…短答合格までは一年半

受験回数…一回

およその得点率(%)…72%

合格年(何年の第何回短答か)…2022年第1回

全体的な勉強法

当時の勉強法

基本的に以下の3つの勉強をしておりました。

どの科目にもいえることなのですが、自分が決めた一つのテキストやまとめに情報を集約することが大事だと思います。

1.講義

講義→テキストの復習→問題集

2.答練

答練の範囲のテキスト(例題も含)を2,3周確認する+問題集を1,2周(基本的には電卓も使用)→答練→解説講義→テキストにフィードバック

3.定期的な復習

講義でやったところは授業の日から、次の日、3日後、1週間後、1ヶ月後のペースでテキストを読み返していました。

勉強時間

私は短答の1年半前に予備校に入学し、最初の半年はカリキュラム通りに進めていくというように勉強しておりました。

大学の授業や、勉強以外もやりたいなと思っていたので最初の半年の勉強時間は平均3時間程度でした。

一日中授業がある日や予定が一日中ある日は勉強しない時もありました。

ただ、習慣化のためにもできるだけ毎日勉強するようにしておりました。

短答1年前に近づくにつれて勉強時間は伸びていきましたが、短答9ヶ月前(3月あたり)は財務と管理の基本的な講義カリキュラムが終わったものの、

監査と企業の講義はまだ始まらないという時期で一日2,3時間という日も多かったと思います。

短答8ヶ月前あたりから勉強時間がだんだんと増えていき、夏休みに入った短答5ヶ月前あたりからは1日8,9時間ほど勉強しておりました。

定期的に旅行やご飯は行っておりましたが、メリハリは意識しておりました。短答1ヶ月前は大学の授業も最小限の出席にして毎日勉強しておりました。

序盤の勉強時間は控えめにしていたけれど、毎日勉強というのがやはり重要ですよね。直前期はさすがの勉強時間です。

科目別勉強法

基本的に上記の「当時の勉強法」と同じですが、問題集の回し方が異なっていたのでその点と、科目特有の点があるのでそちらを説明させていただきます。

企業法

理論科目なので問題集の回し方が異なりました。

講義後にテキストの復習をし、対象範囲の理論問題集を回してました。

実際の問題を解くことで必要な知識の種類や温度感を掴むことが目的です。

また間違えた点、気になった点は全てテキストにフィードバックしておりました。

また間違えた問題は(間違えるたび)チェックをつけました。

こうすることで苦手な問題の傾向が掴めたり、時間がない時に間違えた問題のみ回すことができ効率的だと思います。

管理会計論(計算)

機械的にとくようになってしまうと本試験での応用がきかなくなったり、苦手な問題の出し方をされると解けなくなるなど、

本試験での再現性が低くなってしまうので、テキストの基本問題を大事にしておりました。

具体的な方法としては、テキストと問題集のつながりを意識しておりました。

問題集ででた問題が基本問題とどのように違うのか、逆にどう言った思考法は共通しているのかを最終的には考えられると良いと思います。

あとは直前期では一問当たりの時間を計測してスピードと正確性の両方を意識しておりました。

短答の形式が変わるので以前のように速度が求められない場合はご参考にならないかもしれません。

また、短答対策問題集でよく間違える論点は理解が足りてないと考え個別問題集に戻ることもよい勉強法だったと思います。

管理会計論は特に機械的に問題集を回しがちになるので、やはり根本はテキストの設例問題が重要ですよね。

管理会計論(理論)

当時は問題の形式が似ていると聞いていたので、理論問題集を多めに回しておりました。

とても苦手なところは講義を見返すことも効果的だと思います。

監査論

基本的に企業法と同じです。

リスク評価、リスク対応、完了段階(呼び方が異なるかもしれません)を意識してやると整理ができ論文や実務に活きるかと思います。

私は短答期はそこまで意識できておらず、各段階それぞれで暗記するのみでした、、、

財務会計論(計算)

一番大事な科目だと考えております。

勉強法は上記の「全体的な勉強法」が基本ですが、各論点章ごとにどのような論点があるのか、どのような考え方が重要かなど、テキストの章タイトルのページにそれぞれ簡単なまとめを作っておりました。

場所はどこでも構わないとおもいますが、アウトプットすることで頭の中を整理できたり、インプット不足に気づけるので良いと思います。

また、まとめを見返して、論点の詳細を思い出したり、時間がない時にまとめだけ目を通すなどの使い方もできるので個人的にはいい勉強法でした。

注意してほしいのはまとめを作ることが目的ではないので時間はかけすぎない点です。

章タイトルのページに簡単なまとめを作る。確かにこれなら復習の際も分かりやすくてとてもよさそうですね、私もやればよかったです。

財務会計論(理論)

基本的な勉強法は同じです。

大事な点としては、計算とのつながりを意識していたことだと考えております。

計算、理論の双方の強化につながります。

各科目回した教材

全てCPAの教材です。

企業法

テキスト

短答対策問題集

管理会計論

テキスト

個別問題集

短答対策問題集

監査論

テキスト

短答対策問題集

財務会計論

テキスト

個別問題集

短答対策問題集

コントレ

学習時間

詳細は上記をご参照ください。

1日目安…7時間

1月目安…200時間

総勉強時間…3000時間

全体勉強時間を100%とした場合の各科目の割り振り

財務計算…25%

財務理論…15%

管理…30%

監査…15%

企業…15%

1日のスケジュール

平日

6時起床

7時まで勉強

18時まで大学(空きコマで2〜3時間勉強)

19時帰宅(夕食、風呂)

21時~23時 1-2時間ほど勉強、休憩の時もあり

休日

7時起床

9時自習室着

18時まで勉強

しんどい時はスマホを15分みたり散歩してました。間で5分程度休憩もいれてます。

19時帰宅

21時から23時 1-2時間ほど勉強、休憩の時もあり

直前期

6時起床

7時まで勉強

9時自習室着

電車でもテキストを開いてました

18時まで

勉強、昼ごはんはカロリーメイトやおにぎりで済ませてました。しんどい時はスマホを15分みたり散歩してました。間で5分程度休憩もいれてます。

19時帰宅

21時から23時

1-2時間ほど勉強、休憩の時もあり

失敗した勉強法や後悔

2点あります。

1点目は手の込んだまとめを作ったことです。

理由としては、中途半端に情報量を詰め込んだせいで簡単に見れない上に情報量を重視するならテキストを読んだ方がよいからです。

2点目は管理会計の計算の完成度です。

本試験の点数割合は管理が56点で足を引っ張ってしまいました。

理論は知っているか知っていないかが大きい点と4分の1で正解できてしまうものもあり比較的差がつきにくいという特徴があると思います。

ですので本試験での高得点の再現性を上げるならば計算に力を入れる必要があると考えました。

その点、私は管理会計の計算の完成度が低かったため、本試験でも足を引っ張ってしまいました。

短答3ヶ月前になると計算はメンテナンスと言われがちですが、私は計算の実力が大幅に落ちるくらいなら理論の完成度を犠牲にしても計算を仕上げるべきなのではと思います。

また、短答5ヶ月前程度から監査、企業の講義量が多くなるのでそれ以前にこれ以上やる必要あるのかと思うくらい計算に時間を割くことが、

短答3ヶ月前時点での計算のクオリティ、論文での理論科目や新しい科目への時間の割きやすさにつながると思うので、

監査と企業の講義が始まる前に計算は合格レベルに仕上げられると合格に大きく近づくと思います。

まとめノートは場合によっては時間と労力をかけた割に使えない…ということがよくあります。『やった気』にはなれてしまうところが厄介なんですよね…。

これは良かった!という勉強法

私が「全体的な勉強法」であげた3つです。

特に復習が大事だと思っているので3.定期的な復習をご参照いただけるとよいかなと。

ただ、ベストな頻度は個人差があるので調節してください。

エビングハウスの忘却線を参考にしてます。

予備校感想

費用

特になし

相場通りの価格だと思います。

教材

重要度や網羅性の温度感など問題ないと思います。

講師

様々な教え方があり、注意が必要です。

自分に合わないと思ったらすぐに変えましょう。

自分に合う!とまで確信する必要はないかと思います。

わかりづらかったり、しっかり勉強しているものの成績が振るわない場合には変えてみてもいいと思います。

このように書きましたが注意点があるというだけで。素晴らしい講師の質だと思っております。信じて良いと思います。

校舎数

多くて助かります。

雰囲気

校舎は綺麗です。

受講生について最近のことはわかりませんが、特に問題はなかったと思います。

サポート

こちらも現状はわからないのですが良かったです。

細かいわからない点はチューターに質問し、大きな方針については講師相談を行えたので上記のように感じてます。

デジタル学習ツール

素晴らしいです。オンラインで講義が受けれるので大学でも講義を視聴できました。

質問体制

試験に合格するための内容であれば基本的にチューターで解決できるのでいいと思います。

おすすめしたい方

下記以外の方。特にこだわりのない人はこの予備校に入るのが無難で確実だと思います。

おすすめできない方(もしいれば)

自分一人で勉強するのが苦手な人、したくない人。

受験仲間と切磋琢磨したいとかがあれば他の予備校の方が繋がりはあるかと。

モチベーション管理(おすすめの気分転換方法等)

モチベーションが関係なくなるように習慣づけしていました。

どうしても勉強できない、やる気がない時はくるのでそういう日は早めに切り上げていいと思います。

次の日から改めて頑張りましょう。また定期的に遊びには行ってました。

たしかに、モチベーションに左右されているようでは勉強のブレができてしまいますもんね…。ある程度どんな状況でも勉強できる精神力も重要ですね。

短答式受験生へメッセージ

まずはここまで目を通してくださりありがとうございます。

勉強法は合う合わないが大きいと思っているので色々な話を取捨選択して自分に合う勉強法を見つけてください。ただそのためには勉強時間は必要だと思います、、

私は短答が人生で受けてきたどの試験よりも一番難しかったと思います。論文も含めてです。

論文は堅実に積み上げていけば実力も伴っていくのですが、短答はそうはいかないのかなと思っているからです。

運の要素も相対的に大きいです。

なので私が言いたいことは短答さえ受かれば論文は継続さえすればどうにでもなるということです。

私は会計士試験に合格して人生が変わったと言っても過言ではないです。

有名な企業に入社し、優秀で素敵な方々と働けることはとても貴重で楽しい経験です。

そのような資格を得るための一番大きな山を超えてください。

そしてそのために日々を大事に積み重ねてください。

ご精読いただきありがとうございました。

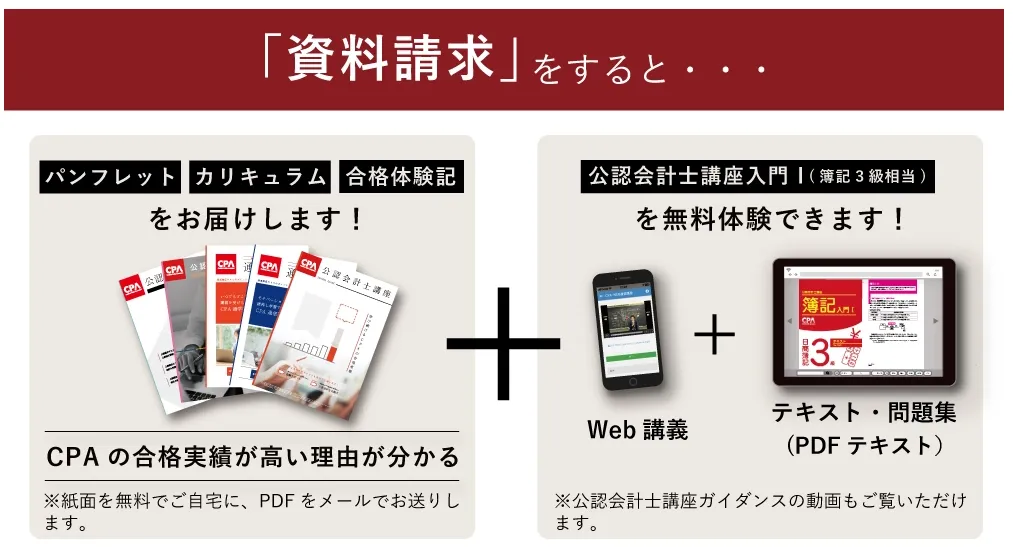

今回の合格者様ご利用の予備校 本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の半分以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

本当に最近は一強ですよね…CPA会計学院。全体合格者の半分以上独占です。これは『CPA生が対策した問題を落としたら不合格』とほぼイコール、さすがに全受験生が意識した方がいい時期です。

⇒2024年合格者973名(予備校1位)

合格者占有率

⇒60.9%(2人に1人がCPA生)

私が通った感想

⇒各予備校カリスマ講師が集結、教材も完璧

⇒受験を始める方は『まずCPA』で間違いない

⇒さすがに合格者の半分がCPAなので、他の予備校生も検討すべき

引用元:CPA会計学院公式HP

校舎等で開催されている無料説明会に参加すると、更に豪華なテキストをもらえます。

(割引クーポン・無料授業体験がついてくるので、まずは資料請求がおすすめです)