・公認会計士試験短答式財務会計論の勉強方法が知りたい方

・最新の合格者の勉強方法が知りたい方

・公認会計士による徹底分析が知りたい方

短答式財務会計論の合格者の勉強方法を徹底的に分析しました!

私のX(旧twitter)で募集を行っておりました

『予備校を介さない本音ベースの短答式合格体験記』

たくさんのご応募をいただきました。

今回はご応募いただいた合格体験記を集計・分析し、

合格者たちの公認会計士試験短答式財務会計論の勉強方法

ということでまとめさせていただきました。

最も多い勉強方法は

・計算

テキスト例題反復or問題集反復(不明点はテキストに戻る)

コントレ反復

・理論

①テキスト派

②問題集+要点まとめ教材派

③要点まとめ教材主流派

でかなりバラバラ

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、自ら収集した合格体験記を元に分析・掲載しております。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

他科目の勉強方法はこちらをご覧ください。

公認会計士試験短答式財務会計論の概要

まずは、公認会計士試験短答式における、財務会計論の概要について軽く触れておきます。

短答式財務会計論の位置づけと重要性

ご存じの方も多いかと思いますが、公認会計士試験短答式の試験時間・問題数・配点は以下の通りです

| 試験科目 | 試験時間 | 問題数 | 配点 |

| 財務会計論 | 150分 | 40問以内 | 200点 |

| 管理会計論 | 75分 | 20問以内 | 100点 |

| 監査論 | 50分 | 20問以内 | 100点 |

| 企業法 | 50分 | 20問以内 | 100点 |

出典:令和8年公認会計士試験受験案内<第Ⅰ回短答式試験用>より抜粋(公認会計士・監査審査会)

点数だけ見て、財務会計論が一番重要なことは一目瞭然だと思います。

そして、財務会計論と財務会計論がいわゆる計算科目、というもので

暗記科目に比べて習得に時間がかかるといわれています。

ついつい、四教科同じくらいの時間で勉強しがちですが、

財務会計論は普通に配点が2倍あります。

つまり、

財務会計論に時間をかけない受験生は落ちます。

(といっても過言ではありません)

短答式試験において、文句なしに最重要の科目といえるでしょう。

短答式財務会計論の難易度と出題傾向

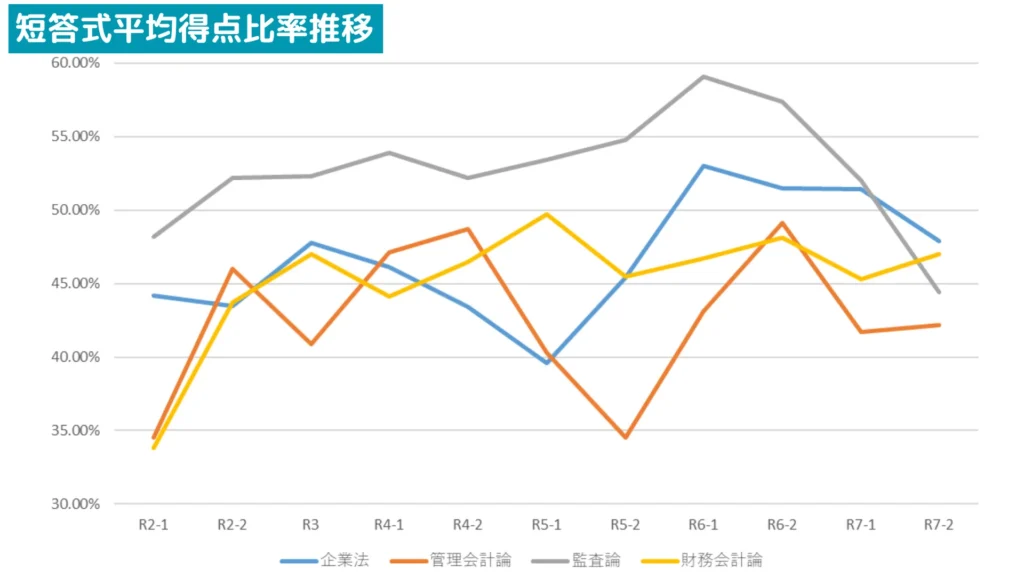

公認会計士試験短答式の各科目の平均得点比率を抜粋すると以下のグラフの通りです。

参考:公認会計士・監査審査会「過去の試験結果等」より集計

青の線で示しているのが財務会計論の推移になります。

財務会計論のみを抜粋すると以下の通りです。

| 回数 | 平均得点比率 |

| 令和2年第Ⅰ回短答式 | 33.8% |

| 令和2年第Ⅱ回短答式 | 43.7% |

| 令和3年短答式 | 47.0% |

| 令和4年第Ⅰ回短答式 | 44.1% |

| 令和4年第Ⅱ回短答式 | 46.5% |

| 令和5年第Ⅰ回短答式 | 49.7% |

| 令和5年第Ⅱ回短答式 | 45.5% |

| 令和6年第Ⅰ回短答式 | 46.7% |

| 令和6年第Ⅱ回短答式 | 48.1% |

| 令和7年第Ⅰ回短答式 | 45.3% |

| 令和7年第Ⅱ回短答式 | 47.0% |

こちらは平均得点比率なので、合格者の点数とはまた少し違います。

ですが、全受験生の平均得点なので、その科目の難易度を知る良いデータであることは間違いありません。

近年では

33.8%

・最高平均得点比率

49.7%

このデータからわかるのは

財務会計論については、他科目に比べて極端に難しい回もあるが、概ね難易度は安定している科目である、ということです。

難易度は安定、といっても、難しいところで安定しているということです。

(グラフを見ればよくわかりますね)

管理会計論程の変動はないにしても、しっかり対策をしないと得点することが難しく

先ほども書いたように、ここで得点できないようだと普通に短答式試験落ちるので

会計士試験中最も時間をかけ、入念な準備が必要な科目ということは間違いないでしょう。

合格者に共通する短答式財務会計論の勉強方法

さて、それではご応募いただいた合格体験記から、合格者の財務会計論の勉強方法について分析していきます。

学習開始時期の目安

財務会計論は暗記科目ということで、直前に追い込んで暗記!ということもできるのですが、

合格者の意見をまとめると、

予備校のカリキュラムに沿って勉強を開始した

という意見が一番多く聞かれました。

・CPA会計学院2年スタンダードコース

2026年12月短答→2025年2月頃財務会計論講義開始

・TAC2027年合格目標

2026年12月短答→2025年2月頃財務会計論講義開始

参考:CPA会計学院「コース・料金」、TAC「コース日程表」

こちらを参考にすると、受験する短答式試験の日程から22か月前位から勉強を開始するケースが多いようです。

(もちろん学習を始めた時期によって変わります)

勉強時間の目安(1日・累計時間)

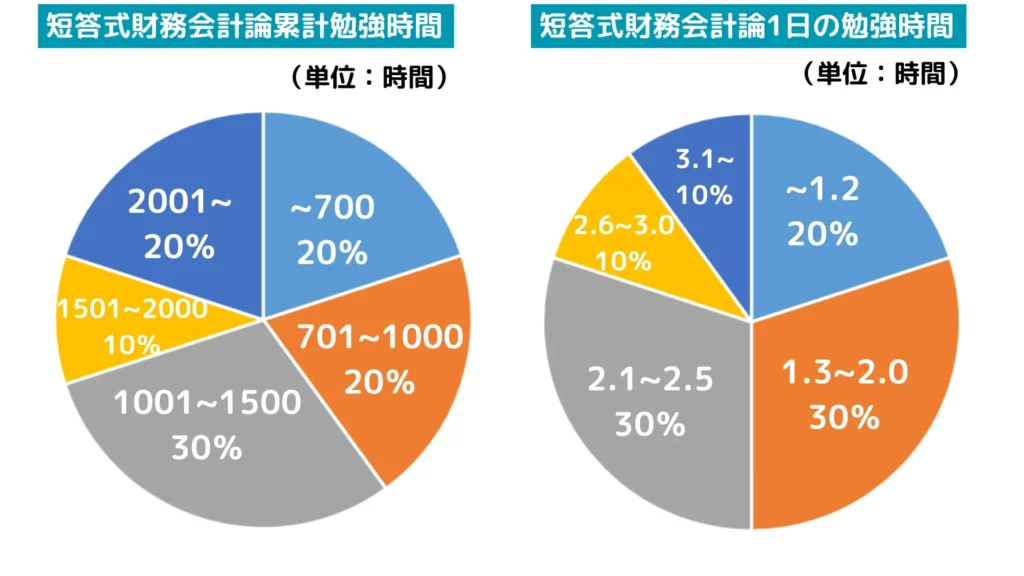

合格者の方の勉強時間を集計した結果、以下の通りとなりました。

| 累計勉強時間 | 割合 |

| ~700時間 | 10% |

| 701~1000時間 | 20% |

| 1001~1500時間 | 30% |

| 1501時間~2000時間 | 10% |

| 2001時間~ | 20% |

| 1日の勉強時間 | 割合 |

| ~1.2時間 | 20% |

| 1.3~2.0時間 | 30% |

| 2.1~2.5時間 | 30% |

| 2.6時間~3.0時間 | 10% |

| 3.1時間~ | 10% |

最も多い勉強時間は

1001~1500時間

・1日の勉強時間

1.3~2.0時間(78~120分)

2.1~2.5時間(126分~150分)

となりました。

※1日の勉強時間はご回答いただいた累計勉強時間に各科目の勉強割合(%)をかけて集計しています。

1日に2時間程度は財務会計論の勉強時間を確保し、継続的に勉強を続けているということが分かります。

(もちろん平均して、の話なので財務会計論だけをみっちりやる日もあるはずです)

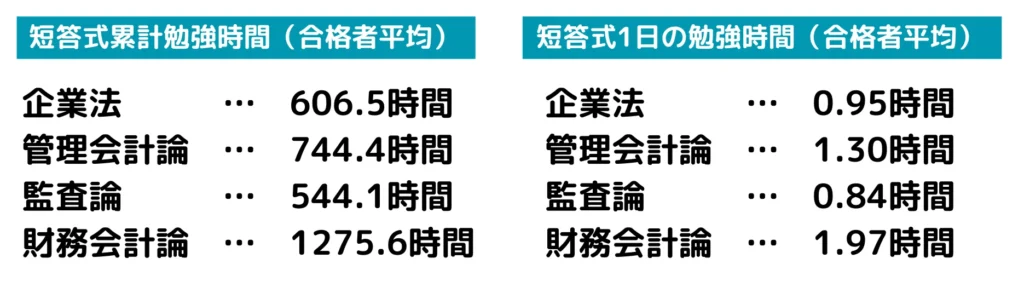

他教科と合わせた平均時間の一覧がこちらになります。

〇累計勉強時間平均

企業法 … 606.5時間

管理会計論 … 744.4時間

監査論 … 544.1時間

財務会計論 … 1275.6時間

〇1日の勉強時間平均

企業法 … 0.95時間

管理会計論 … 1.30時間

監査論 … 0.84時間

財務会計論 … 1.97時間

やはり最重要かもということもあり、最も長い勉強時間をかけていることがわかります。

これは習得に時間がかかる上範囲も広く、多くの勉強時間をかけないと安定して点数が稼げない、という側面があるからです(私もそう思います)

インプットとアウトプットの工夫

次に合格者の方々のインプットとアウトプットの工夫について、それぞれ分けて解説していきます。

このあたりが合格の確立を大きく変えるかもしれないな、という点を抜粋してお届けします。

(ここは財務会計論に限った話ではなく、全科目共通です)

インプットについて

まず講義についてですが、皆さんそもそも全て受けるのか受けないのか?という点が気にはなっていると思います。

合格者の方全員が講義は全て受講しておりました。

通信の方は講義を何倍速で聞いていたかも気になるかと思いますが、

これはかなり合格者の方様々で、等倍~2倍速まで様々でした。

倍速に関しては皆さんかなり苦労されていて、自分の中でどの速さがあっているのかを試行錯誤しながら決めていました。

・1倍で視聴し、1回の講義で出来る限り吸収するようにした(R7Ⅰ合格者)

・2倍速で視聴し、全て理解できていなくても早めに最後の講義まで視聴することで、やるべき内容を把握することができた(R7Ⅱ合格者)

・長々と視聴するほどの集中力がないので、基本的に2倍速、理解できない部分や重要な部分は1.7倍速で視聴していた(R7Ⅱ合格者)

また、講義視聴の際にはできる限り講師の方のコメントをテキストに書き込む工夫が見られました。

アウトプットについて

公認会計士試験の短答式においてアウトプットで考えられる教材としては

問題集・答練・模試の3つが大きいところかと思います。

それぞれの教材の使い方については後で解説をさせていただきますが、

合格者に共通する特徴として、

回し切ると決めた教材は絶対に回し切っています。

よくある失敗例としては、

他校のあの教材良いって聞くから買ってみようかなー

という感じで買って2回位なんとなく解いてそれっきり、というパターンです。

手を広げすぎた挙句、回し切れていないため知識として定着しきっていません。

合格者の方は最終的に回すと決めた教材は徹底的に取り組み、反復しています。

合格者の勉強法の特徴

講義の受け方、教材の使い方とは別に、合格者に共通の特徴があります。

それは、継続的に勉強をすること、です。

今日やって明日休む、ではなく、です(毎日やるんです)

さらに言えば、ダラダラ長期間、ではなく

最高出力で短期で決める!という強い意志を感じます。

日によって勉強時間がまちまちなのは仕方ないですが、

その日できる限りの勉強を継続的に行っています。

公認会計士試験、特に短答式の特徴として、科目合格がない点が挙げれらます。

論文式と違い科目合格があるわけではありません、税理士試験と違い科目合格を積み上げるわけでもありません。

一回の試験で全教科最高の状態に持っていく必要があります。

それにはやはり短期勝負、最高出力で短期で決めるしかありません。

合格者が多く利用した教材・レジュメ

合格者は実際どんな教材を多く使っていたのでしょうか?

これは結構気になるところですよね…、集計してみると人気な教材が見えてくるのでなかなか楽しかったです。

ではご覧ください。

CPA会計学院の短答式財務会計論対策

CPA会計学院に関してはデータが多く取れました。

まず、合格者に挙げていただいた教材は以下の通りです

・個別問題集

・短答対策問題集(短問)

・web問題集(web問)

・コンパクトサマリー(コンサマ)

・計算コンプリートトレーニング(コントレ)

・高野レジュメ

・折原レジュメ

高野レジュメ・折原レジュメというのは高野講師、折原講師のレジュメのことです(CPAのとても有名な講師の方です)

集計した中で多く利用されていたのは、

計算はテキスト、短答対策問題集、コントレでした。

理論はかなりバラバラで合格者それぞれに合ったものを選んでいる様子でした。

大体どの科目も人気がある教材というのがあるのですが、

理論については集計していてもそれぞれかなり工夫して取り組んでいて、

教材の偏りがあまりありませんでした。

少しコントレについてのコメントが多かったのでまとめておきます。

・社会人にコントレは厳しかった(回しきれなかった)(R4Ⅰ合格者)

・コントレと聞くと重たい、難しいと言うイメージがあると思うが、短答において財務計算が一番重要である以上コスパとかタイパの話をしてる場合ではない、コントレを何回転もさせて理解と解法パターンを染み込ませた(R6Ⅱ合格者)

・個人的にはコントレはかなり重くやり切ることが大変だが、それを考慮しても財務計算で悩んでいる方には一考の余地があるものだと思う(R7Ⅱ合格者)

TACの短答式財務会計論対策

TACに関しては有効なデータがあまり取れませんでしたが、合格者の方に挙げていただいた教材は以下の通りです。

・アクセス答練

クレアールの短答式財務会計論対策

クレアールに関しても有効なデータが少ないですが、合格者の方に挙げていただいたのはCPAの教材でした(渡辺レジュメは渡辺講師の作成したレジュメのことです)

・渡辺レジュメ

合格者の答練、模試の活用法

自分の実力を客観的に見る要素として重要なのが言わずもがな、答練・模試です。

合格者の方々は答練・模試をどう活用していたのかについて紹介します。

答練の受験スタイル

まずは答練の受験スタイルについてです

・全受験or一部受験

それぞれ解説します。

(ここは財務会計論に限った話ではなく、全科目共通です)

通信と通学

集計した結果、

通学 30%

の受講形態となっていました(答練に限らず講義もこの割合でした)

必ず会場受験しなければ合格できないわけではない、ということがわかります。

ただ、本試験での実際の時間配分で解く習慣をつけるためにも、意識して実践することが重要です。

全受験と一部受験

答練や模試全て受けたのか、もしくは一部、受けなかった等があるか。

これについては、合格者の皆さん全受験が基本でした。

何か理由がない限りは、タイムリーに受験することが重要です。

使い方(準備・復習等)

答練や模試を受けるにあたってもっとも多かったのが、

講義を受け、該当箇所の問題集を受けてから受験というものでした

(何も変わったことはありませんね)

合格体験記を読むと、答練だけものすごく反復している方はいませんでした。

ただ、多くの合格者が答練出題箇所をテキストや問題集でチェックし、重点的に学習するようにしていました。

(答練の問題がそのまま出題されるわけではないため、答練だけを復習しても仕方ない、という面はあります)

合格者の問題集、過去問の活用法

次に合格者の方々の問題集・過去問の活用方法です。

答練や模試より網羅性が高く、主要なアウトプット教材になりえますから、

合格者がどのように使っていたかは必ず参考になるはずです。

回転数の目安

よく受験生の方に聞かれる質問で多いもので、問題集等を何周くらい回したか、です。

財務会計論については、理論と計算で分かれており、それぞれ違った特徴がありました。

計算については、5周以上回している方が多い

それぞれ開設します。

理論について

理論については勉強方針として、

テキスト等ベースの勉強法をとっているか、問題集ベースの勉強法をとっているかで大きく変わってきます。

周数が少ない方は、テキスト・要点まとめテキスト・講師レジュメ等を回転している方が多かったです。

逆に周数が多い方は、問題集をベースにして、他教材で知識を補完しているイメージです。

・問題集を1周した後は講師レジュメの回転(R7Ⅱ合格者)

計算について

計算については勉強方針として

テキスト回転(例題回転)をしている方でもある程度は問題集を回している方が多かったです。

計算に関しては色々な出題形式に触れてみる必要がありますし、とりあえず回すと決めた問題集に関しては、

最終的に回すことにしていなくても、習得するレベルでは回している印象です。

取り組み方

取り組み方についても、理論と計算でそれぞれ違った特徴がありましたので、分けて説明していきます。

理論について

他科目では

問題集→ミスや重要個所ををテキストor問題集に書き込み

ということをやっている合格者の方が多かったのですが、

財務会計論については問題集を回す方であれば

問題集+要点まとめテキストor講師レジュメ回転

がもっとも多い勉強法でした。

問題集で出題形式に馴れたうえで、要点がまとめられている教材で知識を固めていく、というイメージです。

・問題集を1周した後は講師レジュメの回転(R7Ⅱ合格者)

計算について

計算については

・問題集反復

のどちらも合格者には多く見られました。

ただし、問題集を反復する場合でも不明個所は随時テキストに戻り、確認はおこなう工夫が見られました。

・答練、問題集でできなかった箇所はテキストにフィードバックしていた(R4Ⅰ合格者)

合格者のテキストの活用法

ここまで紹介したように、

計算についてはテキストをメインにされて勉強している合格者の方がかなり多かったです。

理論については問題集+まとめ教材の方が多く、

テキストを利用される場合は答練で知識を補強し、回転用として利用しているようでした。

一方で計算については、問題集ベースで学習される方でも十分にテキストを重視して利用しています。

計算については、テキスト例題は超重要、と合格者の皆さん考えていらっしゃいます。

・基礎不足を感じた&問題集に網羅性がないと感じた、という理由から例題を回転するようになった(A,B論点)最終的に、2-5回転程度(目解き含)(R7Ⅱ合格者)

短答式財務会計論の勉強スケジュール

勉強時間については冒頭触れさせていただいたので、

ここでは合格者の方が財務会計論をどのようなスケジュールで行っていたか、簡単にまとめました。

平日・休日の勉強時間の配分

平日・休日の区別はあまりありませんが、

財務会計論の勉強時間を分析してみると、午前中に勉強している方が多かったです。

もしくは勉強の最初にやる科目として選ばれる傾向にありました。

やはり最初に暗記から入るよりも、手を動かすような科目から勉強を始めることで、

勉強に勢いをつけようとする合格者の方が多いようです。

(同じような理由で管理会計論も早い時間に勉強している方が多かったです)

直前期の財務会計論勉強法と時間配分

直前期になると暗記科目の勉強時間が伸びるイメージがありましたが、

スケジュールを分析していると決してそんなことはありませんでした。

ただ、減っているということもなく、受験期間を通じて一定の勉強時間を確保している合格者が多かったです。

計算科目と言えども、結局メンテナンスしていかなければ知識は薄れてしまいますし、継続的な勉強が必要ということですね。

特徴的な勉強法の事例紹介

ここで少し特徴的だな、と思った勉強法についてまとめました。

・暗記系

例題を解くだけでなく例題の前後に書いてある内容もしっかり読みとにかくテキストに書いてあることは全部頭の中に詰め込んでいた。

・まとめ系

各論点章ごとにどのような論点があるのか、どのような考え方が重要かなど、テキストの章タイトルのページにそれぞれ簡単なまとめを作っていた。

・論文見据えた系

この科目だけ短答期から論文の論証暗記も少しだけ行なっていた。がっつり暗記するというよりは理解のためにやっていたが、財理は論文の勉強も短答の勉強に役立つと思うのでやって損はないと思う。

公認会計士としての考察と今後の試験傾向

ここまで合格体験記を分析した結果を書いていきましたが、

ここで恐縮ながら、分析して分かったこと、今後の傾向考えられる傾向等を公認会計士の私なりに書かせていただきます。

合格体験記から見えた「成功の法則」

まず勉強方法云々の前に、

財務会計論という科目を勉強する上で誰もが直面するのが、

・問題を解いても知らんがな、が多すぎる

・全然頭に入ってこない

こういった問題かと思います。

ここで、あーもう財務会計論は嫌い、ほかで稼げばいいや、ということに合格者の方はならず

何とかして財務会計論で得点を稼ぎだしてやる、という工夫や努力を必ずしているということです。

・理論は問題集だけじゃ不十分だから要点まとめ教材もやろう

・いっそコントレには手を付けない(CPAの教材です)

合格体験記を分析している立場として言うことではないかもしれませんが、

本当に自分に合った勉強方法は自分で探すしかありません。

合格体験記はその1つの手段として参考にしていただけるなら幸いです。

結局合格者が一番やっていた勉強方法【最重要】

財務会計論に関して、結局合格者が一番やっていた勉強方法は

テキスト例題反復or問題集反復(不明点はテキストに戻る)

コントレ反復

・理論

①テキスト派

②問題集+要点まとめ教材派

③要点まとめ教材主流派

でかなりバラバラ

このような形となりました。

理論については教材がばらけましたが、

合格者それぞれがかなり研究をしていて、それぞれにあった勉強法を見つけ出して言っている印象です。

合格者が「やっていない」勉強法

逆に分析をしていて、

合格者がこれはやっていないな、という勉強方法についても触れておきます。

・問題集だけを回し続ける(理論)

計算の問題集だけの反復は言わずもがな、

問題集の解き方だけ覚えていて、根本の理解ができなくなってしまうためです。

問題集を回すのであればテキストも重視して不明点は必ず戻る必要があります。

(問題集の解説だけで分かった気にならない)

理論に関しては、財務会計論の勉強法の特徴として

問題集だけ、を回している合格者がいなかったことです。

必ず、要点まとめ教材で知識を補完していて、

単純な問題演習・過去問演習だけでは終わっていないところに特徴がありました。

今後の試験傾向を踏まえたアドバイス

令和8年第Ⅰ回短答式試験から試験内容に変更があります。

財務会計論はそのあおりをモロに受けていて、

試験時間の変更・問題数の変更等

過去の試験とはまた少し別のも担ってきています。

ただ、予備校の解説を見ていても、

・出題形式の変更については答練等で練習する

ということですから、

あまり心配しすぎず、ただ必ず答練等は受験し、本試験形式に慣れておくことが重要です。

参考:公認会計士・監査審査会「公認会計士試験のバランス調整について」

まとめ:短答式財務会計論に合格する勉強法の王道パターン

再度になりますがまとめさせていただきます。

・計算

テキスト例題反復or問題集反復(不明点はテキストに戻る)

コントレ反復

・理論

①テキスト派

②問題集+要点まとめ教材派

③要点まとめ教材主流派

でかなりバラバラ

最後になりますが合格体験記をご応募いただいた方々、本当にご協力いただきありがとうございました。

また、駄文で長文な当記事を最後まで読んでいただいた読者の方、ありがとうございました。

皆様が望まれる進路を歩めますよう、心よりお祈りしております。

他科目の勉強方法はこちらをご覧ください。

・基本はカリキュラムに沿って講義の受講、答練の受験を進めた(R7Ⅱ合格者)

・とりあえず予備校の方針に従って、財務会計論→財務会計論→財務会計論→監査論といった順で学習を進めた(R7Ⅱ合格者)