・公認会計士試験短答式の勉強法、スケジュール、合格者データ

・公認会計士試験短答式合格者の実際の声、アンケート結果

・学生、社会人、専念生の合格最短ルート

公認会計士試験、短答式の合格対策2025年版、徹底的にまとめました。

・30代で働きながら公認会計士試験合格

・修了考査合格、公認会計士登録済

・SNSフォロワー1万人超アカウントで情報発信中

・自ら合格体験記、アンケートを収集し情報を分析

公認会計士登録に必要な試験の最新の合格率は

〇公認会計士試験

短答式→6.0%(令和7年第Ⅱ回)

論文式→36.8%(令和6年)

〇会計士試験後

修了考査→71.5%(令和6年)

公認会計士試験短答式は、文句なしに公認会計士登録までの最大の難関です。

何回受けても受からない、自分じゃ絶対に受からない。

そんな風に考えてしまうのも無理のない、とんでもない難易度です。

ですが、きちんとしたやり方で勉強すれば必ず合格することができる試験です。

(何をきれいごとを…と思われるかもしれませんが、本当にそうなんです)

今回この記事作成に当たって、

『超詳細な10件の合格体験記+100名以上のアンケート』

を私自ら収集し徹底的に分析しています。

短答式試験の勉強法に悩んでいる、すべての方のほんの少しでも力になれれば幸いです。

【ストップ!!】監査法人就職のウラ技

簿記を勉強している。前職がある。

実は、これだけで十分就職可能です。

・試験休暇なんと3ヶ月

・年収500万以上

⇒これが『今すぐ』実現できます。

合格前から実務要件を満たすので最短で会計士になることができます。

ただ実は…法人HPに求人情報はあまりありません。

情報を得るには監査法人の掲載が多い就職サイトを利用する必要があります。

私は監査法人求人が多く業界トップクラスの実績があるこちらでお世話になりました。

もしお悩みでしたら無料登録してみて下さい↓↓(今は特に受験生向け求人が大量にあるそうです!)

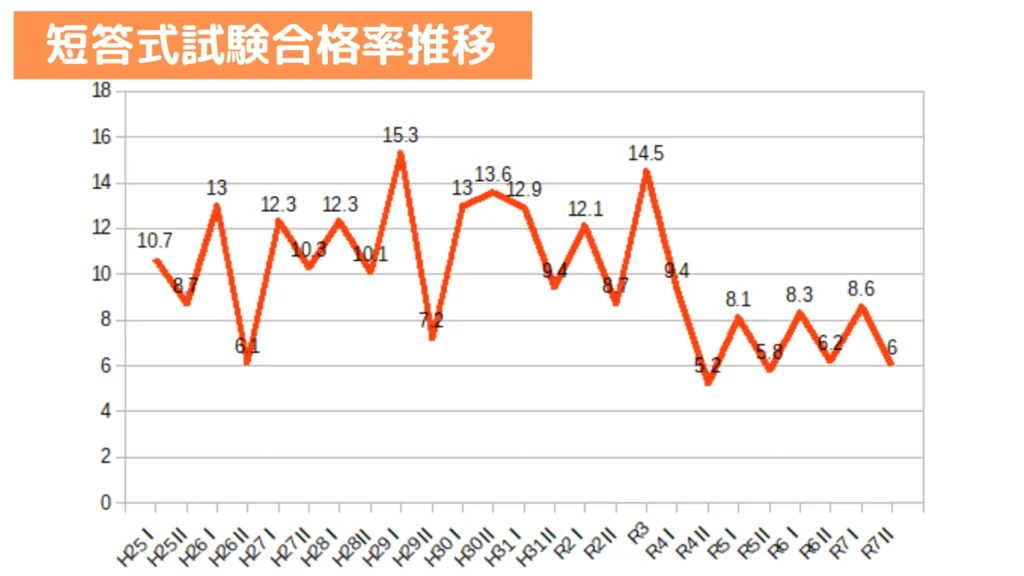

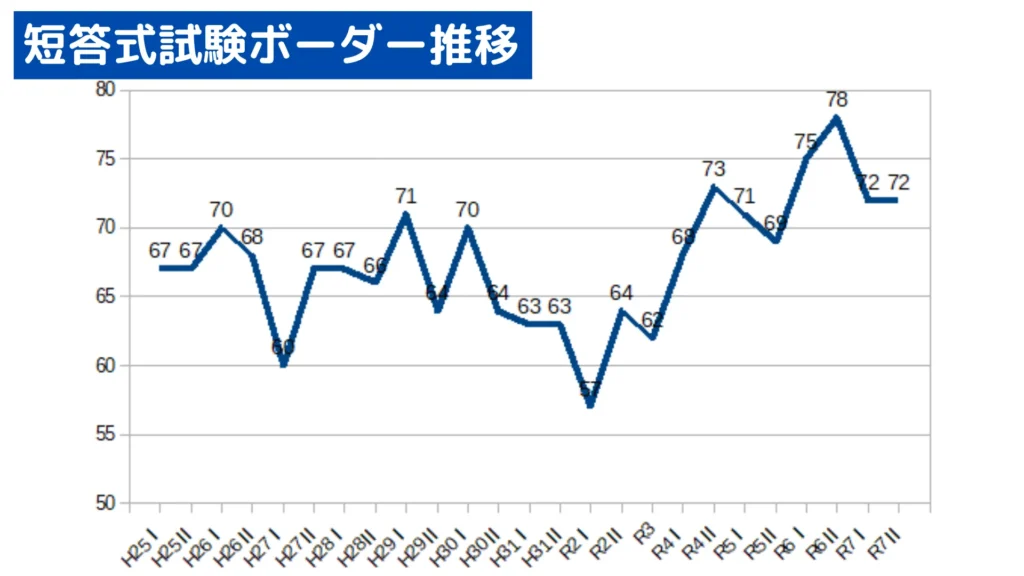

【データ公開】短答式試験の合格率推移・平均得点・ボーダー(2013〜2025)

まず最初に公認会計士試験短答式の合格率、ボーダーについて示させていただきます。

こんな感じで近年は、合格率5~9%、ボーダーは70以上、が常態化してきています。

(最新データはR7Ⅱの合格率6.0%、ボーダー72%)

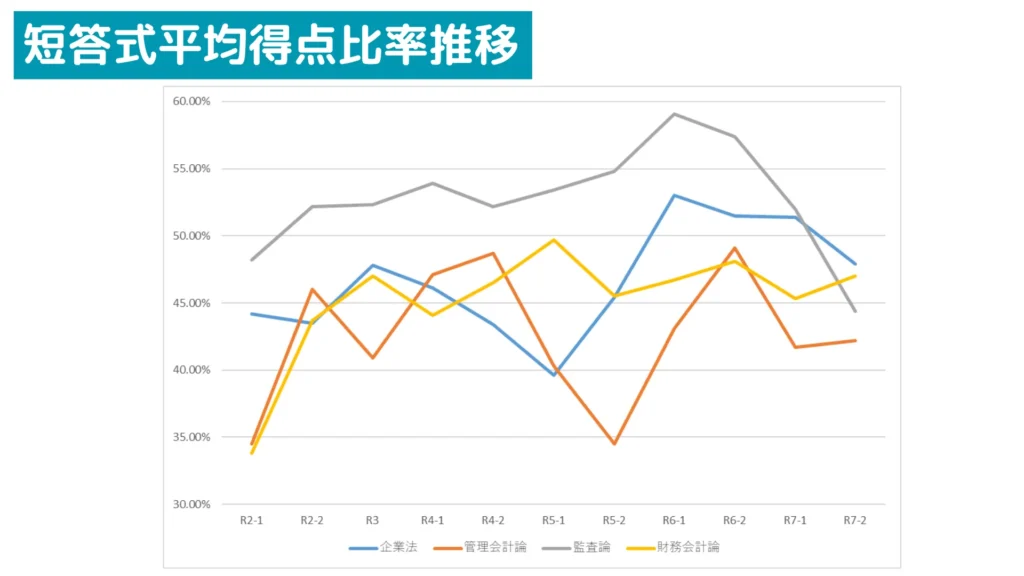

この合格率・ボーダーの高さをイメージしてもらうために、各回の平均得点の図も用意しました。

図がごちゃごちゃしてしまう関係でこちらはR2からの記載になっていますが、

大体どの教科も40~50%位の得点率で推移しています(教科や回にもよりますが)

最新の令和7年第Ⅱ回短答式に平均点とボーダーを並べると

管理会計論…42.2%

監査論 …44.4%

財務会計論…47.0%

合計 …45.7%

ボーダー …72%

めちゃくちゃ合格ボーダーが高いことがわかるかと思います。

企業法・管理会計論・監査論・財務会計論の最近の傾向

ご存じの方も多いかと思いますが、令和8年第Ⅰ回短答式から試験時間と問題数に変更があります(今回変更されている箇所を赤にしています)

| 試験科目 | 試験時間 | 問題数 | 配点 |

| 財務会計論 | 150分 | 40問以内 | 200点 |

| 管理会計論 | 75分 | 20問以内 | 100点 |

| 監査論 | 50分 | 20問以内 | 100点 |

| 企業法 | 50分 | 20問以内 | 100点 |

出典:令和8年公認会計士試験受験案内<第Ⅰ回短答式試験用>より抜粋(公認会計士・監査審査会)

ちなみに以前はこうでした

| 試験科目 | 試験時間 | 問題数 | 配点 |

| 財務会計論 | 120分 | 40問以内 | 200点 |

| 管理会計論 | 60分 | 20問以内 | 100点 |

| 監査論 | 60分 | 20問以内 | 100点 |

| 企業法 | 60分 | 20問以内 | 100点 |

出典:令和7年公認会計士試験受験案内<第Ⅱ回短答式試験用>より抜粋(公認会計士・監査審査会)

これは実際には試験時間の変更だけに見えますが、問題数は「以内」という書き方ですので

実際には問題数が

28問→35問程度(1問の配点引き下げ)

・管理会計論

16問→18問(計算1問の配点引き下げ)

となるようです

参考:公認会計士・監査審査会「公認会計士試験のバランス調整について」

さらに、合格率につていも調整がされ、短答式は増加、論文式は減少の見込みとなっています。

しかしだからと言って、従前から何か対策を変えるべきか、と言われると変更点はありません。

ただ、出題形式に慣れるため、最新の答練や模試を受験する必要はあります。

それ以外は当面続けてきた勉強法を変更する必要はないと各予備校側からもアナウンスされています。(参考:CPA会計学院、TAC、LEC)

短答式合格者の勉強開始時期・受験回数・勉強時間・学習スタイル

ここでは公認会計士試験短答式合格者に対して実施した約100件アンケート結果、収集した詳細な10件の合格体験記を元に、

短答式合格者の勉強スタイルの共通点について解説していきます。

勉強期間…2年半以上

受験回数…4回以上

1日勉強時間…7~9時間

学習スタイル…通信

が最もデータとして多くみられる

短答式合格者の学習期間(勉強開始時期)

【短答合格者アンケート①】

『短答合格までの勉強期間はどれくらいですか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 17, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 9か月未満 | 17.9% | 19人 |

| 9か月~1年半 | 15.1% | 16人 |

| 1年半~2年半 | 27.4% | 29人 |

| 2年半以上 | 39.6% | 42人 |

勉強期間は2年半以上の方が最多となりました。

試験範囲の広さ、難しさからやはり長期間になる傾向にある短答式試験。

論文式試験と違い何回でも受験できる一方で、科目合格制度などはないため、長期化する傾向にあります(今は合格率も低いですしね…)

ただ、9か月未満の方も17.9%いらっしゃり、圧倒的短期間で合格することができる方も結構な割合でいることがわかります。

短答式合格者の受験回数

【会計士短答合格者アンケート②】

『短答合格までの受験回数は何回ですか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 18, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 1回 | 20.4% | 21人 |

| 2回 | 18.4% | 19人 |

| 3回 | 18.4% | 19人 |

| 4回以上 | 42.7% | 44人 |

受験回数については4回以上が最も多い回答となりました。

短答式試験は半年に一回実施されていますから、

先ほど受験期間で最も多い期間が2年半以上だということを合わせて考えても妥当な回数だと思います。

また、こちらもなのですが、1回で合格している方が20.4%も…いやほんとにすごいです。

ただ短答式試験はマークシートで運の要素もあるので、

万全の態勢で1回で合格したい…と考えるよりは、受けられる機会があれば積極的に受ける方が合格率は高いと感じています。

短答式合格者の平均勉強時間

【会計士短答合格者アンケート⑤】

『1日の平均勉強時間はどれ位でしたか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 22, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 3時間以下 | 20% | 19人 |

| 4~6時間 | 25.3% | 24人 |

| 7~9時間 | 32.6% | 31人 |

| 10時間以上 | 22.1% | 21人 |

1日の勉強時間で最も多かったのは7~9時間でした。

こちらは社会人であると確保することはほぼ不可能かと思いますので、学生・専念生の方が中心となった回答と推定できます。

後ほど解説しますが、短期合格者であってもこの位の勉強時間で合格しています(15時間とか極端に長い、ということはありませんでした)

一方、働きながら目指すのであればコンスタントな勉強時間(3~5時間程度)を長期間続ける必要があります。

短答式合格者の学習スタイル

【会計士短答合格者アンケート③】

『学習スタイルは以下のうちどれでしたか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 19, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 通学 | 21.2% | 21人 |

| 通信 | 57.6% | 57人 |

| 独学 | 7.1% | 7人 |

| 併用 | 14.1% | 14人 |

学習スタイルに関しては圧倒的に通信の方が多かったです。

最近では各予備校のオンライン教材等が充実してきたこともあり、通学と変わらないサポートを受けられるケースが多く、

・倍速視聴ができる

・繰り返し見ることができる

・1日何コマも受講できる

・自習室も利用できる

などなど、メリットが多く、最近では通信生が多くなっていることは間違いないでしょう。

特に社会人の方の場合は通学が難しく、通信でしか勉強できないかと思いますが、

それでも特に問題なく合格できるということがわかります。

短答式合格体験記データまとめ

| Aさん | Bさん | Cさん | Dさん | Eさん | Fさん | Gさん | Hさん | Iさん | Jさん | |

| 1日勉強時間 | 5 | 6 | 10 | 10 | 13 | 7 | 6 | 3 | 10 | 9 |

| 1か月勉強時間 | 150 | 180 | 300 | 250 | 380 | 200 | 170 | 90 | 300 | 250 |

| 総勉強時間 | 1500 | 2300 | 2000 | 7000 | 5500 | 3000 | 1400 | 3500 | 2500 | 3000 |

| 勉強期間 | 1年 | 1年半 | 9か月 | 3年 | 2年 | 1年半 | 11か月 | 4年 | 2年 | 1年半 |

| 受験回数 | 2回 | 4回 | 2回 | 7回 | 3回 | 1回 | 1回 | 9回 | 3回 | 2回 |

| 学習スタイル | 社会人 通信 |

専念 通信 |

専念 通信 |

専念 通信 |

学生 通学 |

学生 通学 |

社会人 通信 |

専念 通信 |

学生 通信 |

専念 通信 |

| 予備校 | CPA | CPA | CPA | CPA | TAC | CPA | CPA | クレアール | CPA | CPA |

| 体験記リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク | リンク |

※名前は仮名となっており、各合格体験記のペンネームとは異なっています(表示を調整する関係で変えさせていただきました)

さて、かなり詳細にデータを出していますが、

今回は合格者に共通する勉強法というところでピックアップをしたいので、各数値の平均値を出していきます。

・1か月勉強時間 227時間

・短答合格総勉強時間 3,170時間

・勉強期間 1年10か月

・受験回数 3.4回

・学習スタイル 通信80%、通学20%

・予備校 CPA会計学院80%、他20%

およそ私が収集した100件アンケートと同じような傾向となりました。

予備校については後程触れさせていただいておりますが、現状はCPA会計学院一強で間違いないでしょう。

合格者が語る「短答式勉強法の共通点」全体編

多くの合格者の実際の声を分析し、短答式勉強法の共通点、ということでまとめました。

まずは全体編です(科目別編は後程記載しています)

スケジュールは予備校に従って消化

公認会計士試験に挑むうえでスケジュール管理はとても大事です。

(数年単位になることもありますから、ほんっっとうに大事です)

どの科目から勉強するか、どの時期に勉強を始めるべきか、

こういった全体的なスケジュールについて、合格者の多くは予備校のスケジュールに従って勉強していました。

教材は1つに情報を集約

予備校から提供される教材は多くあり、すべてを完璧に回せることがもちろん理想です。

ただ時間的な制約はもちろんありますから、自分の状況で取捨選択が必要な場面があります。

その中で合格者の多くが取り入れていた勉強方法として挙げられるのが、

教材を1つに絞り、そこに情報を集約することです。

・自分が決めた一つのテキストやまとめに情報を集約することが大事(R4Ⅰ合格者)

すべての教材をがっつり回すことが難しい

↓

1つの教材にすべて集約すればいいじゃないか

ということです。

私も実際やっていたのですが、とてもいいです。

例えばテキストを回転用教材とする、とした場合、以下の情報などを転記をします。

・過去問出題箇所(ひっかけ箇所)

・答練出題箇所

これを転記しておくことで、問題集や答練を改めてみなくてもテキストを反復するだけで済みます。

(まあたまに実際の問題を解く必要はありますが、特に計算)

短答式合格者が回した教材(テキスト/答練/過去問/模試)

【会計士短答合格者アンケート④】

『学習の中心にした教材は何ですか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 20, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| テキスト | 66.3% | 57人 |

| 問題集・過去問 | 22.1% | 19人 |

| 答練・模試 | 11.6% | 10人 |

先ほど回す教材を1つに絞るというお話を書きましたが、

実際に合格者たちが回転用教材としていたものは何かアンケートを取っています。

御覧の通り、圧倒的にテキスト派が多いことがわかります。

ついついアウトプットメインで問題集ばかり回転しがちになってしまいますが、やはり重要なのはテキストですね。

もし情報を集約して回す教材に悩んでいるようでしたら、テキストがおすすめです。

ミス・重要箇所等はメモや付箋で残す

問題集の間違えたところ、テキストの重要なところ、などなど

あとで反復したい箇所、反復したときに一見してすぐわかるようにメモや付箋を残している合格者も多かったです。

間違えた個所に×をつけるようなことは皆さんやっているかもしれませんが、

どう間違えたのか、までしっかり書いておくことで同じミスを防ぐことができます。

お試し受験でもとりあえず受験する

合格体験記を分析している中で多く見られた傾向として見られたのが

万全の準備ができていなくてもとりあえず受験する、ということです。

先程も書きましたが短答式はマークシート、運の要素も相当あります(かなりあります)

あとは本番の緊張感、時間の使い方、本試験の流れなどなど

そういったものを実際に体験しておくことはかなり重要です、心持が全然違ってきます。

合格者の多くは特に一発合格にこだわらず、受けられる機会があれば受けて本番の感覚をつかんでいます。

もしかしたら本試験の難易度に絶望するかもしれません、ですがそれを知っておかなければなりません。

敵をしっかり知ったうえで、十分に準備をする必要があります。

基本的に予備校の教材を信じてやりきる

あの予備校の教材がいいらしい…

どうもうちの予備校の教材は信用できない…

そんな誘惑にかられること、ありますよね。

私も実際かなり他の予備校の教材に手を出しました。

ですが、合格者の話を聞いていると、みなさん自分の予備校の教材しか使っていないという方が大半でした(90%はそうでした)

基本的に予備校は合格に十分な(もしくはオーバーな)教材を提供してくれます。

その教材をしっかり勉強していれば合格することは可能です。

(実際、合格している方たちが大量にいるわけですし)

隣の芝が青く見える気持ちはものすごくわかります。

ですがほかの教材に安直に手を出すのは、逆に合格までの期間を長くしてしまうかもしれません。

【大学生向け】 短答式合格までの最短ルート

大学生のうちに公認会計士を目指す方が本当に多くなっています。

ここでは大学生が短答式合格を目指すうえで気を付けるべきこと、勉強方法について触れていきます。

大学生が押さえるべき基礎勉強法

結論から言えば、勉強を習慣化する、最大の勉強時間で勝負する、ということがやはり重要です。

曜日によって変わる授業のコマ数、たまに入る付き合い、長期休み…

大学生は勉強時間が確保しやすい一方で、社会人と違い日々のスケジュールが大きく変わりやすい特徴があります。

・大学2年の最初の頃から勉強を始めたが、短答に受かったのは4年の5月。ここまでのタイムラグがある理由は勉強を継続してできなかったことが挙げられる(R6Ⅱ合格者)

最短ルートとしては以下の通りです

STEP1

できるだけ早期から公認会計士予備校に通う(可能であれば2年生位までに)

↓

STEP2

予備校のスケジュール通りに進める

↓

STEP3

平日7時間、休日10時間を目標(少なくても勉強を続ける)

↓

STEP4

とりあえずお試しでも試験を受ける

↓

STEP5

予備校のサポートも十分に受け短期で決着をつける

スケジュールについては予備校に従っていれば問題ありませんし、教材も予備校のもので十分です。

勉強方法は様々ですが、私のほうでも合格者の勉強法をまとめていますし、そういった情報を参考にしながら、自分に合った勉強を見つけてください。

そして何としても学生のうちに決着をつける覚悟、これが重要です。

社会人になると生活環境が大きく変わります、勉強する余裕もない会社に入ってしまう可能性もあります。

ちなみに、合格者(これは最終合格ですが)の分布をみても圧倒的に学生の割合が多いです。

学生…53.7%(圧倒的1位)

無職…24.6%(2位)

となっています。

※参考:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験の合格発表について」

(ちなみに学生の最終合格率は9.3%、平均合格率が7.4%なのでやはり高めに出ています)

ぜひ大学生のうちに短期合格を目指して、日々最大火力で勉強を進めてください(ただし無理はしないでください)

学校生活(ゼミ・部活等)との両立スケジュール例

以下は合格体験記を投稿していただいた、学生一発合格、けけ様の平日のスケジュールです。

6時~7時 勉強

7時~18時 大学(空きコマで2〜3時間程勉強)

18時~21時 帰宅(夕食、風呂)

21時~23時 1-2時間程勉強(休憩の時もあり)

※けけ様の合格体験記はこちら

このスケジュールでおよそ1日に7時間程度勉強していたそうです。

しっかりと大学の時間・睡眠時間も確保しつつコンスタントに学習を重ねています。

やはり重要なのは、朝の時間・通学時間・空きコマ、そういう時間をうまく活用することです。

大学生合格者の特徴

合格体験記やアンケート結果等から、大学生合格者の特徴についてまとめました。

ご自分と比較してみて、改善できる点があれば参考にしてみてください。

大学生合格者の平均勉強時間・平均勉強期間

大学生合格者の勉強時間と勉強期間を分析した結果は以下の通りです。

平均勉強期間は1年10か月

え、1日にそんなに勉強していたの…?合格までそんなに早いの…?

そんな風に感じた方はいますでしょうか、私は思いました。

大学生合格と聞くと羨ましい、元から頭がいいんだろう等の声を聞きますが

何かしらの時間を犠牲にして勉強にしっかり打ち込んだ結果の合格です。

(でないと1日10時間は確保できません)

甘いことは言ってられません、合格しようと決めたらやるしかないんです。

勉強時間は安定して確保しやすい

いやいやそんなこと言っても大学生だって忙しいんですよ?

そのお声はごもっともです。

学業、部活サークル、アルバイト、プライベート、さまざまあるでしょう。

ですが、社会人合格者の平均勉強時間が5.5時間ということを考えれば、

大学生合格者の平均勉強時間9.7時間は環境的に有利と言わざるを得ないです。

(もちろん時間を捻出していらっしゃることは重々承知しています)

専念生ほどではないにせよ、大学生は勉強時間を安定して確保しやすいという傾向は間違いないです。

短期合格者は大学2年生から開始

大学生合格者の平均勉強期間が1年10か月ということもあり、

単純に大学4年生までに合格することを考えれば、合格者の大半は2年生までに学習を開始しています。

この後の論文のことを考えれば、早く始めれば始めるほど有利です。

少なくても大学2年生までには勉強を始めるのが理想的です。

【社会人向け】短答式合格までの最短ルート

キャリアアップしたい、お金持ちになりたい…など社会人から公認会計士を目指す方もとても多いです(私もそうです)

ここでは社会人が短答式合格を目指すうえで気を付けるべきこと、勉強方法について触れていきます。

社会人が押さえるべき基礎勉強法

結論から言えば、勉強時間をなんとしても確保する、ということがやはり重要です。

日中は仕事、で終わりでしょうから

それ以外の時間、そこで以下に勉強時間を捻出できるかが合否を分けます。

最短ルートとしては以下の通りです。

STEP1

できるだけ早期から公認会計士予備校に通う(思い立ったらすぐ行動)

↓

STEP2

予備校のスケジュール通りに進める

↓

STEP3

平日5時間、休日どちらかは10時間を目標(少なくても勉強を続ける)

↓

STEP4

とりあえずお試しでも試験を受ける

↓

STEP5

勉強期間が長期になってもあきらめず勉強を続ける

大学生と一緒で、スケジュールについては予備校に従っていれば問題ありませんし、教材も予備校のもので十分です。

勉強方法は様々ですが、私のほうでも合格者の勉強法をまとめていますし、そういった情報を参考にしながら、自分に合った勉強を見つけてください。

ちなみに、合格者(これは最終合格ですが)の分布を見ると社会人は少なく見えます。

(会社員の最終合格率は3.1%、平均が7.4%ですから低めになっています)

計画的に勉強を続け挑まなければ決して簡単には合格できな試験となっています。

(逆にきちんと合格すれば必ず合格できます、大丈夫です、偏差値の低い私も合格できました)

早朝、通勤時間、昼時間、就寝前など、使えるスキマ時間は細かくでもいいので勉強を継続すること。

まとまった時間がとりにくい社会人には何といってもそれが重要です。

仕事との両立スケジュール例(平日・休日)

以下は合格体験記を投稿していただいた、REN様、豆腐様のスケジュールです(お二人とも約1年で合格されている超短期合格です)

【平日】

6:30 起床

7:50~8:50 勉強(通勤時間)

9:00~13:00 仕事

13:00~13:20 昼食

13:20~14:00 勉強(昼休み中)

14:00~18:00 仕事

18:00~19:00 勉強(通勤時間)

19:00~20:30 勉強(自習室)

20:30~23:00 帰宅・家事・育児

23:00~24:30 勉強(自宅)

24:30 就寝

【休日】

4時間、直前期は休日のどちらかは8時間

【平日】

5時半ぐらい~7時くらい 勉強など

8時~17時半 仕事など

18時半~21時半くらい 勉強など

【休日】

8~10時間(直前期も一緒)

どちらの方もこちらのスケジュールで5時間程度は勉強時間を確保していたそうです。

しっかりと仕事時間・睡眠時間も確保しつつコンスタントに学習を重ねています。

やはり重要なのは、朝の時間・通勤時間・就寝前、そういうスキマ時間をうまく活用することです。

社会人合格者の特徴

合格体験記やアンケート結果等から、社会人合格者の特徴についてまとめました。

ご自分と比較してみて、改善できる点があれば参考にしてみてください。

社会人合格者の平均勉強時間・勉強期間

社会人合格者の勉強時間と勉強期間を分析した結果は以下の通りです。

平均勉強期間は1年(これはデータが良すぎました)

平均勉強期間については収集した皆様本当に優秀な方が多くめちゃくちゃ短く出ています。

普通社会人で1年合格は難しいです。

短答式合格でも少なくても2~3年は見るべきだと考えています(時間の取りやすい学生で2年かかりますからね)

1日の勉強時間は5.5時間とこれはその通りかなと思います。

あまり長すぎても続きませんし、短すぎると覚えることより忘れることのほうが多くなってしまうので、

この程度の勉強時間は確保しておきたいところです。

(私がやっていた感じでは少なくとも3時間は続けないと忘れていくほうが多かったです)

仕事との両立に苦労(残業・繁忙期)

もう社会人の運命といっても過言ではありません。

残業(そして繁忙期)

できるだけ残業をしないように働くことはできるかもしれませんが、ゼロにすることは難しいでしょう。

毎日の勉強スケジュールが狂うことは必ずあります。

それでも毎日少しずつ勉強する、少なくても勉強を辞めない。

残業が続くときはもしかしたら知識を忘れていくほうが多いかもしれません。

それでも何とか続ける、時間が取れるとき、休日で盛り返す、それしかありません。

社会人受験生は誰もがこの戦いを続けています。

多くが「通信講座+朝型勉強」で合格

まず、社会人受験生は通学での予備校利用は難しいです。

私が集計した範囲でもほぼ100%、社会人は通信講座で受験をしています。

(通信だからと言って不利なことは全くありません、安心してください)

そして、日中勉強時間が取れない、仕事終わりは時間が読めないなどの理由から

早く起きて勉強、朝型勉強をしている方がとても多いです。

これは私も身をもって知っていますが

社会人は朝起きて勉強できなければ落ちる位の覚悟が必要です。

私は受験期間が結果的に長くなってしまったのですが、朝5時起きを何年も続けていました(修了考査含めれば10年以上)

夜安定して勉強時間を確保できれば問題ありませんが、多くの方は難しいと思います。

退職→専念したケースも

社会人受験で勉強時間確保が難しく、退職して専念するケースももちろんあります。

ただ、当然リスクはあります。

いくらきちんと勉強したら受かるとは言っても、最終合格率数%の試験です、誰もが受かる保証はなく、運の要素も多くあります。

よく言われるおすすめの退職のタイミングとしては

・模試の成績で合格が見えた時

・短答式に合格した時

ちなみに、短答式試験に合格していると、転職活動などでもかなり有利に進めることができますから、生涯無職になるリスクを相当低くすることはできます。

ご自分の人生ですからどこで踏み出すかは人それぞれだと思います。

ただ、働きながらでも合格できる可能性は十分にある、ということを知っておいてください。

転職・職場選びで学習時間を確保する方法

先ほども書いたように、社会人が短答式試験に合格するためには、毎日の安定した勉強時間の確保がどうしても不可欠です。

しかし残業が多い職場・ストレスが多い職場では、どうしても学習時間をひねり出すのが難しくなります。

(めちゃくちゃクレームを1日受けた後にさあ勉強だ!は厳しいですよね…)

【会計士短答合格者アンケート⑥】

『社会人受験生の方、受験の上で最も支障となったものは何ですか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 23, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 残業・勤務時間 | 31.3% | 36人 |

| 仕事のストレス・疲労 | 43.5% | 50人 |

| 家庭・家事育児 | 13.9% | 16人 |

| 付き合い | 11.3% | 13人 |

実際に私が実施した社会人合格者向けのアンケートでも、残業や仕事のストレス・疲労が最も障害になったという方がかなりの数いらっしゃいました。

そこで一つの選択肢になるのが、ワークライフバランス等働きやすさを重視した職場への転職です。

実際に合格者の中には、残業の少ない経理職や監査法人等に移ることで、勉強時間を安定的に確保できたという声も少なくありません。

もちろん転職は大きな決断ですが、近年は会計人材向けの転職支援サービスも充実しており、学習との両立を考慮した案件を紹介してもらえることがあります。

監査法人や会計事務所に早めに転職して実務経験を積みながら受験を続ける人もいれば、残業が少ない一般企業の経理に移って勉強時間を優先する人もいます。

どちらも「キャリア」と「試験勉強」のバランスをどう取るかという選択です。

HUPRO(ヒュープロ)では、公認会計士試験の受験生や会計人材向けの求人を多数扱っており、学習時間を確保しやすい働き方の提案もしてもらえます。

無料で登録・相談できるので、情報収集の一環として利用してみるのもおすすめです。

【専念生向け】短答式合格までの最短ルート

公認会計士を目指し、黙々と勉強を重ねていらっしゃる専念生の方、もちろん合格率は職業別でも最も高くなっています。

専念生が合格を目指すうえで気を付けるべきこと、勉強方法について触れていきます。

専念生が押さえるべき基礎勉強法

結論から言えば、最大の勉強時間で短期間で勝負する、ということがやはり重要です。

いや分かってるよ!

というお声はごもっともなのですが、こちらのデータもご覧ください。

無職の合格者構成比は、24.6%

最終合格率は、9.5%(平均は7.4%)

となっています。

※参考:公認会計士・監査審査会「令和6年公認会計士試験の合格発表について」

これは短答の合格率ではなく、「最終」合格の話ですが、

この最終合格率はどの分類を見ても最も高い数値となっています。

後ほど紹介しますが、合格者の平均勉強期間を見ても2年以内に勉強している方が大半で、

短期で短答合格まで持って行っていることがわかります。

なので短答合格までの最短ルートとしては学生とほとんど同じなのですが以下の通りです。

STEP1

できるだけ早期から公認会計士予備校に通う

↓

STEP2

予備校のスケジュール通りに進める

↓

STEP3

平日・休日共に10時間を目標

↓

STEP4

とりあえずお試しでも試験を受ける

↓

STEP5

予備校のサポートも十分に受け短期で決着をつける

専念生のスケジュール例

以下は合格体験記を投稿していただいた方々のスケジュールです。

8:00 起床

9:00 勉強

12:00 昼食

13:00 勉強

18:00 夕食、休憩

20:00 勉強

23:00 休憩

24:00 就寝

10時 起床

10時〜18時 家orカフェで勉強

18時〜22時 夕飯・風呂

22時〜0時 やる気があれば勉強

9:00-12:00 勉強

12:00-12:30 昼食

12:30-15:00 勉強

15:00-15:30 昼寝

15:30-17:30 勉強

18:00-20:30 勉強

20:30-21:00 自由枠

※蕎麦様の合格体験記はこちら、しろ様の合格体験記はこちら、ピエロ様の合格体験記はこちら

皆様このスケジュールでおよそ9時間程度の勉強時間を確保していたそうです。

睡眠時間等を削ることはなく、無理してできる範囲で勉強を続けていることがわかります。

ただ重要なのは、専念なので平日も休日も関係なく、できるだけ勉強時間を確保するということです。

専念合格者の特徴

合格体験記やアンケート結果等から、専念生合格者の特徴についてまとめました。

ご自分と比較してみて、改善できる点があれば参考にしてみてください。

専念合格者の平均勉強時間・勉強期間

専念生合格者の勉強時間と勉強期間を分析した結果は以下の通りです。

平均勉強期間は1年9か月

私が集計した中では最も勉強期間が短くなっています。

(勉強時間は学生のほうが長く出ていますが、全体的には専念生の方が長いはずです)

専念で受験できる環境を続けられる年数が限られている、という話もあるかとは思いますが

それでも短期間で何とか終わらせる、という合格者の執念を感じます。

勉強時間を最大限確保する

言うまでもないですが、専念生に共通する特徴として

1日の勉強時間を最大限確保している、という点が挙げられます。

ただ専念生は学生や社会人と違って、すがるものが何もないことが通常です

(落ちても仕事があるし、とかはなく完全に背水の陣です)

絶対に公認会計士に受かるんだ、そんな気持ちを常に持っていないとどこかで必ずつまづいてしまいます。

勉強時間を確保することは不合格のリスクを少しでも減らすためでもありますし、精神的に安定させるためにも重要であると私は思います。

専念生でも通信講座受講が多い

意外だったのは専念生の方でも通信で予備校に通っている方が多いことです。

私が集計した中ではほぼ100%通信講座でした。

やはり倍速視聴や通学時間の削減などメリットが多いこともあると思います。

(単純に予備校が近くにない、という声も聞かれましたが)

本当に通信でも問題なく受験できる時代になったんだなあとつくづく思います。

合格者が語る「短答式勉強法の共通点」科目別編

さて、全体的な勉強法について書いてきましたが、ここからは各教科の勉強方法について書いていきます。

それぞれ詳しく書くととんでもなくこの記事が長くなってしまうので(すでに長いですが)、まとめだけ書いてあとは詳細ページのリンクを貼る形で紹介します。

企業法

最も多い勉強方法は

・問題集、答練出題箇所、間違い箇所をテキストに書き込み

・答練以外は回転

・ただし、テキストは問題集で出た箇所を重点的にさらうなど強弱をつける

・覚えられてないところには付箋をつける

管理会計論

最も多い勉強方法は

テキスト例題反復or問題集反復(不明点はテキストに戻る)

・理論

問題集(テキスト併用)引っ掛け等書き込み反復

原価計算基準に引っ掛け等書き込み反復

監査論

最も多い勉強方法は

・問題集、答練出題箇所、間違い箇所をテキストに書き込み

・テキストを回転

・ただし、テキストは問題集で出た箇所を重点的にさらうなど強弱をつける

・覚えられてないところには付箋をつける

財務会計論

最も多い勉強方法は

テキスト例題反復or問題集反復(不明点はテキストに戻る)

コントレ反復

・理論

①テキスト派

②問題集+要点まとめ教材派

③要点まとめ教材主流派

でかなりバラバラ

【比較】公認会計士試験 予備校・通信講座ランキング

公認会計士予備校は様々ありますが、

合格者の声や様々なデータを分析した結果でおすすめの予備校ランキングは以下の通りです。

2位 TAC

3位 資格の大原

CPA会計学院の分析データはこちらです。

| 評価 | 内容 | |

| 合格者数 | 2024年 973名 業界1位 2023年 786名 業界1位 |

|

| 費用 | 1.8年スタンダードコース 670,000円 2年スタンダードコース 800,000円 |

|

| 教材 | テキスト網羅性、見やすさ◎ コントレを中心に良教材多い |

|

| 講師 | 各予備校カリスマ講師が続々移籍 複数講師から自分に合った講師を選択可能 |

|

| 校舎数 | 校舎5校+学習ラウンジ10校 ※デジタル教材が充実、十分通信で合格可能 |

|

| 雰囲気 | 合格者は増加の一途、SNSでも連日話題 CPA一強の雰囲気が世間的にある |

|

| 総合 | 合格者占有率60.7% 業界1位 間違いなく今一番おすすめの予備校 |

おそらく誰に聞いても今はCPAというと思いますし、私もそれに賛成です。

(面白くないランキングになってしまいすみません)

CPA会計学院、資料請求でお得な情報がたくさんいただけるそうなので、よろしければ資料請求をしてみてください。

CPA会計学院・TAC・資格の大原など主要校の特徴と費用

| 合格者数 | 費用例(税込) | 特徴 | |

| CPA会計学院 オススメ |

2024年 973名 業界1位 2023年 786名 業界1位 |

1.8年スタンダードコース 670,000円 2年スタンダードコース 780,000円 |

・大手の安心感、合格実績1位 ・講師、教材どれも超一流 |

| TAC | 2024年 335名(2位) 2023年 345名(2位) |

1.5年S本科生 740,000円 フルコミットS本科生 820,000円 |

・大手の安心感 ・カリキュラム修了者合格率71.7%※ |

| 資格の大原 | 2024年 247名(3位) 2023年 308名(3位) |

2年初学者合格コース 780,000円 | ・大手の安心感 ・2022年論文1位合格者を輩出 |

| LEC |

非公表 | 短答合格コース 298,000円 論文合格コース 268,000円 |

・圧倒的コストパフォーマンス ・安いが問題なく合格可能 |

※※TAC本科生カリキュラム修了者【第2回論文式模試結果D判定以上】とは2024年合格目標初学者または受験経験者対象のTAC本科生コース(通学・通信)を受講され、かつ第2回論文式全国公開模試を受験された方でD判定以上の結果を取られた方を指します(D判定とはA~Eの5段階判定で合格可能性20%以上)。なお当合格率は第2回論文式全国公開模試結果D判定以上の方314名のうち、合格者225名の割合で算定しています。

公認会計士予備校についてはこちらで詳しく書いていますのでよろければご覧ください。

合格者おすすめ予備校アンケート

公認会計士試験合格者の皆さん(短答合格者の方含む)、実際本当におすすめしたい公認会計士予備校はどこですか?

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) May 9, 2024

| 回答 | 割合 | 人数 |

| CPA会計学院 | 65.6% | 166人 |

| TAC | 14.6% | 37人 |

| 資格の大原 | 4.7% | 12人 |

| 他(LEC、クレアール等) | 15% | 38人 |

こちらのアンケートは、合格者の方々におすすめしたいアンケートをとったものです(253人のご協力をいただけました)

ぶっちぎりでCPA会計学院を推す声が多く、信頼を勝ち得ていることがわかります。

短答式合格者インタビュー・体験談

ここでは具体的な勉強法というよりは、

私が集計していた中で特徴的な合格者・勉強法について紹介します。

なかなか見れない話だと思いますので、読んでいて面白いと思います。

短答式一発合格者のスケジュール公開

先ほども少しご紹介しましたが、けけ様(学生)、豆腐様(社会人)のお二人のスケジュールを再度掲載します。

【平日】

6時 起床

6時~7時 勉強

7時~18時 大学(空きコマで2〜3時間程勉強)

18時~21時 帰宅(夕食、風呂)

21時~23時 1-2時間程勉強(休憩の時もあり)

【休日】

7時 起床

9時~18時 自習室で勉強

しんどい時はスマホを15分みたり散歩。間で5分程度休憩もいれてる。

19時帰宅

21時~23時 1-2時間ほど勉強(休憩の時もあり)

【直前期】

6時~7時 起床・勉強

9時~18時 自習室で勉強

電車でもテキスト、昼ごはんはカロリーメイトやおにぎりで済ませた。しんどい時はスマホを15分みたり散歩。間で5分程度休憩。

19時帰宅

21時~23時 1-2時間ほど勉強(休憩の時もあり)

【平日】

5時半~7時 勉強

8時~17時半 仕事

18時半~21時半 勉強

【休日】

8~10時間(直前期も一緒)

お二人とも特別な勉強をしているわけではありません。

勉強時間も1日5~7時間程度と特別長いわけではありません。

ただひたすら勉強を続けた結果合格した、という感じです。

逆に言えば特別すぎることをせず、ただ愚直に予備校を信じて勉強を続けたから短期合格できた、といえるかもしれません。

なので誰でも一発合格はできる可能性はあります。

ただここまで書いてきているように無理に一発合格する必要は全くなく、

お試しでもとりあえず受験して感覚をつかむ方が総合的に見れば短期間で合格する傾向があります。

参考程度にしていただければ幸いです。

2回以上受験した人の失敗原因と改善ポイント

2回以上受けた方が悪いということはまったくないのですが、

ここで失敗した勉強法として挙げられていたもので代表的なものを書いていこうと思います。

・1回目の短答のときに試験に間に合わそうと思って講義を全部2倍速で1日2コマ見ていたが、その結果企業と監査は何も頭に入らず、後に苦労した。今は1.8倍速に落ち着いた(R7Ⅱ合格者)

→講義の視聴スピードは意見がわかれるところですが、自分に合ったスピードを見つけていくことが重要です。

・問題集を脳死で解くこと(R7Ⅰ合格者)

・問題集のみを繰り返し回転することはやめておいた方が良い(R7Ⅱ合格者)

→問題集を回転用教材としている場合、必ずテキスト等で知識を補強する必要があります。

・講義後はどれだけ急いでいても最低限復習はしたほうがいい(R7Ⅱ合格者)

・復習せず授業をどんどん進めたら最初の方の内容を完全に忘れていた(R7Ⅱ合格者)

→復習は受験環境にもよりますが、可能ならした方が理解は深まります。

・この試験では圧倒的な量をカバーする必要があるので一層勉強を継続することが重要(R6Ⅱ合格者)

→勉強期間が空いてしまうと本当に知識は抜けていきます、継続して短期で集中して勉強、が会計士試験の鉄則でもあります。

失敗した勉強法についてはこちらの記事も参照してください。

短答式合格者おすすめ「これはやってよかった」勉強法

これは良かった勉強法として挙げられていたもので代表的なものを書いていきます。

・間違えことを毎日正解するまで反復する方法(R7Ⅱ合格者)

・「直前期に高速回転する」土台作りをいかにできるか、が勝負(R7Ⅰ合格者)

・1つの内容に時間をかけない。完璧に理解しようとしない。薄く広く何度も繰り返し回転しミルフィーユのイメージで少しずつ定着させていく(R7Ⅱ)

・理解に時間使うのも大事だが、そこにだけこだわるのではなく、再度確認できるまでを早くするほうが大事だと感じた(R7Ⅰ合格者)

・計算は直前までテキストの例題も回転する。直前だからといって応用問題ばかりに気を取られないようにする(R7Ⅱ合格者)

・自分だけの弱点集を作ることで試験直前に効率よく復習できた(R7Ⅱ合格者)

・電車や仕事の休憩時間に目解きしたこと(R7Ⅱ合格者)

・教材に関して、これを回して合格するぞという覚悟(R7Ⅱ合格者)

・iPadのwebテキストでテキストの確認作業をしながら手元の問題を復習するのはテキストが散乱せず効率よく勉強できた(R6Ⅱ合格者)

・問題集、回転用教材に理解のレベル毎に色分けして付箋の貼り付けやマーカーをすることで、回転の際の重要性の基準にしていた(R7Ⅱ合格者)

「これはやってよかった」勉強法はこちらの記事もご覧ください

短答式合格者のモチベーション管理・気分転換

ここではモチベーション管理・気分転換でこれはよかった!として挙げられていたもので代表的なものを書いていきます。

・勉強のことを一切考えない時間を作ること(ただし必ず時間を限定する)(R7Ⅰ合格者)

・定期的に友達と食事に行っていた。直前期でも2週間に1回くらいは行っていた(R7Ⅱ合格者)

・散歩、健康にも良いため1番オススメ。頭の整理にもなるし散歩しながら勉強することもよくあった(R7Ⅱ合格者)

・昼寝をうまく取り入れたり、クラシック音楽を聴いたりして思考の切り替えを意識した(R7Ⅱ合格者)

・週に1回は遊ぶ(R7Ⅰ合格者)

・どうしても勉強できない、やる気がない時はくるのでそういう日は早めに切り上げていた(R4Ⅰ合格者)

・勉強しているところをタイムラプスで撮る(スマホ触るのを防ぐ)(R7Ⅱ合格者)

・定期的に頭が空っぽになるくらいの激しい運動をすると頭がスッキリする(R7Ⅱ合格者)

・友達との半年に1回の旅行や、勉強終わりに温泉に行ったり、試験後に飲みにいく約束をしたりして、その楽しみをモチベーションにしていた(R7Ⅱ合格者)

モチベーション管理についてはこちらの記事もご覧ください。

現役公認会計士の考察「合格者の共通項」

最後に公認会計士としての私の考察を少し書かせていただきます。

合格体験記、アンケート結果等から分析した結果、私が一番感じた「合格者の共通項」としては

②自分に合った教材を見極めやりきる判断力

③絶対に合格するというアツイ気持ち

この3つかな、と思います。

なんだか当たり前かな、と思えることかもしれません。

ですが書くのは簡単ですがこれを実践するのは相当大変です。

最後なのででは私の失敗例と当てはめてみましょう

①どんな状況でも勉強を続ける胆力

→今日は仕事で疲れたしサボろう

→異動があってしばらく勉強できない一時撤退しよう

→プライベートでキツイことがあったから気分乗らない辞めよう

②自分に合った教材を見極めやりきる判断力

→あの予備校のテキストがいいらしい、なんとか手に入れてやってみよう(教材だけ大量で消化不良)

→決めた教材も結局試験日だけど回しきれなかったなあ、次回までに回せばいいか

③絶対に合格するというアツイ気持ち

→正直今の仕事あるし受からなくてもいいか

→なんか会計士キツイみたいだし正直そんなに本気になれないなあ

なんてことを言っていたから短答に7回も落ちたんだと思います。

(合格した時はかなり心を入れ替えてました)

さらにいえば合格はゴールではなく、実務で活躍するスタートラインです。

この先、本当にいろんなことがあります、公認会計士としても社会人としてもです。

ここで身に着けた力は、知識はもちろんですが考え方や取り組み方まで必ず今後の人生で役に立ちます。

そういった意味では、そんな力を身に着けた方が合格していく試験なのかな、と

いろいろなデータを分析して感じたところです。

公認会計士試験短答式でよくある質問

ここでざっくりとですが、短答式でよくある質問について載せておきます。

短答式試験に必要な勉強時間は?

私が集計した中では3000時間が目安といえるかもしれません。

(もちろんもっと短い人や長い人もいます)

何回落ちても再挑戦できる?

公認会計士試験の短答式は受験要件もほぼなく、何回でも挑戦可能です。

働きながら合格する人はどのくらいいる?

最新の令和6年の合格発表の職業別合格者調、では会社員は6.8%となっています。

(会社員の最終合格率は3.1%、平均が7.4%ですから低めになっています)

まとめ

最後にまとめですが…記事が長すぎてまとめることが難しく、ただのコメントになってしまいすみません。

ただ、短答式試験は本当に難しい、そして運の要素もある、ものすごく厳しい試験です。

そこに向かって挑戦を続けている皆様、本当に毎日お疲れ様です。

この記事が少しでも、みなさまの勉強の一助になればこんなに嬉しいことはありません。

絶対受かりましょう、そして合格体験記書いてください、楽しみにしています。

・基本はカリキュラムに沿って講義の受講、答練の受験を進めた(R7Ⅱ合格者)

・とりあえず予備校の方針に従って、財務会計論→財務会計論→財務会計論→監査論といった順で学習を進めた(R7Ⅱ合格者)