・「公認会計士はやめとけ」と言われる理由が知りたい方

・それでも公認会計士なってよかった理由が知りたい方

公認会計士はやめとけとよく言われますが、集計したデータを分析すると「なってよかった」が大半です。

・30代で働きながら公認会計士試験合格

・修了考査合格、公認会計士登録済

・SNSフォロワー1万人超アカウントで情報発信中

公認会計士はやめとけと言われることも多く、不安になる方も多いと思います。

特に掲示板(5ch←旧2ch)やSNS(X←旧twitter)等でよく言われています…聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

・難易度の高さ、仕事や生活との両立等が原因で「公認会計士はやめとけ」と言われている

・公認会計士は合格は大変だが、実際はなってよかったと感じる人が大半

今回は、公認会計士はやめとけと言われる理由について書いていきます。

☆この記事の信頼性について

筆者は公認会計士であり、実際に働いています。経験や周囲の状況から間違いのない情報を発信しています。

☆この記事を読むとわかること

「公認会計士はやめとけ」どころか、むしろなるべき、ということがわかります。

実際公認会計士になるのを「やめとけばよかった」と思っている人の割合は?

実は…大半の方は『公認会計士になってよかった』と感じています。

先日、私のX(旧Twitter)で約50人の公認会計士・公認会計士試験合格者に、

『公認会計士になってor公認会計士試験に合格してよかったか?』

というアンケートを実施しました。

【質問】

公認会計士になってor会計士試験に合格してよかったと思いますか?受験生向けブログの参考にさせていただきます(コメントもあればぜひお願いします)— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) May 4, 2024

結果としては

→29人(61%)

時間もお金もかかったしやめとけばよかった

→7人(15%)

激務過ぎるしやめとけばよかった

→11人(24%)

ということで、約61%の方は公認会計士になってよかった、という回答になりました。

それではなぜ、「公認会計士はやめとけ」とここまで言われるのでしょうか?

次からその理由について書いていきます。

なぜ「公認会計士はやめとけ」と言われるのか

公認会計士はやめとけ、と言わる理由としては以下のことをよく言われています

・合格までに平均3〜5年かかる

・受験勉強と仕事・生活の両立が難しい

それぞれ理由を解説します。

公認会計士試験の難易度が高い

「公認会計士は難しすぎて合格できない」

「公認会計士の合格率知ってるか?悲惨な末路を歩むことになるぞ」

これについては間違ってはいません。

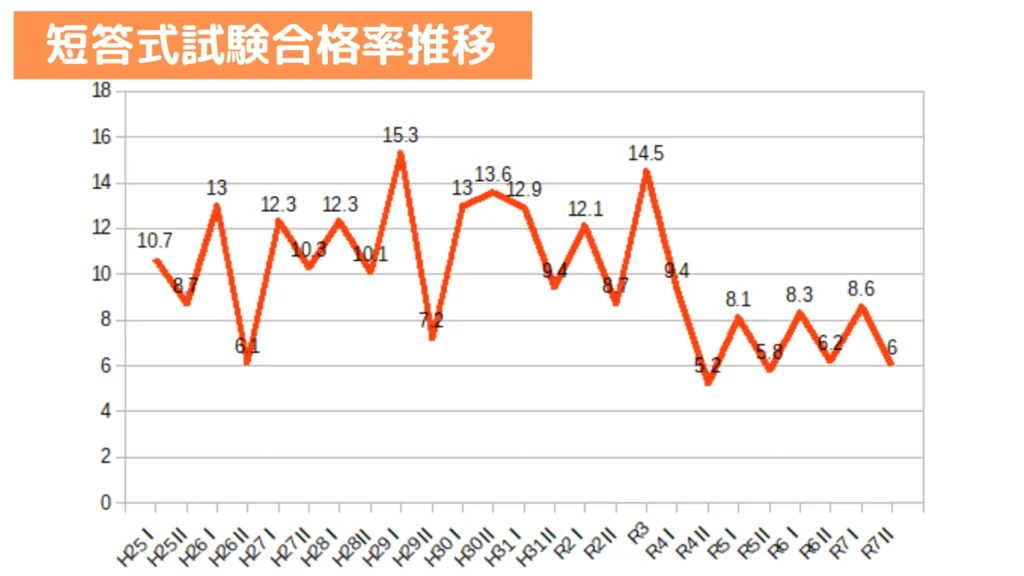

以下は公認会計士試験の短答式(1次試験)のH25Ⅰ~最新R7Ⅱまでの合格率の推移です。

最新の令和7年第Ⅱ回短答式試験の合格率は6.0%です。

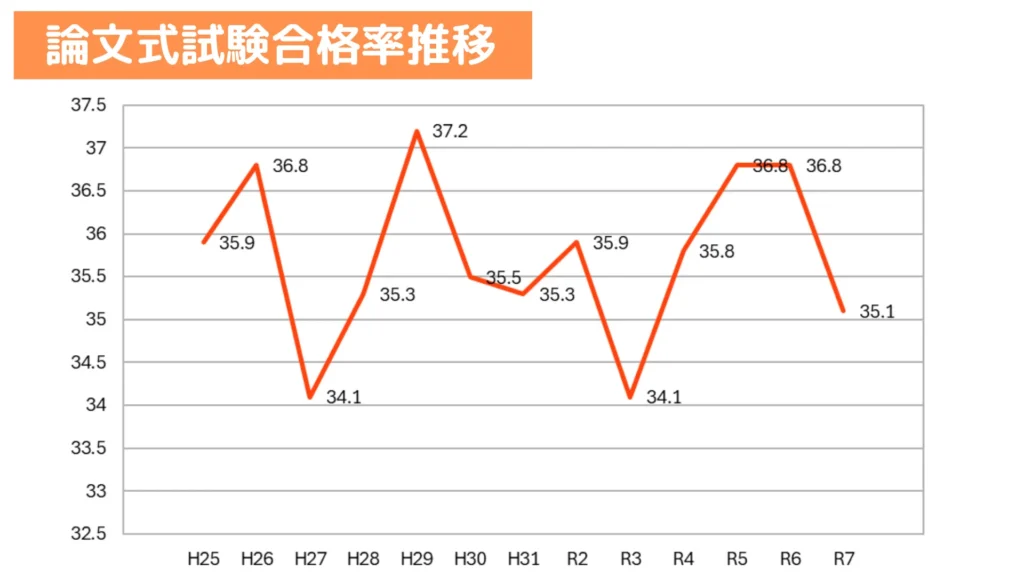

ちなみに論文式(二次試験)の合格率の推移はこちらです。

最新の令和6年論文式の合格率は35.1%と、論文式に関しては安定して35%程度を維持しています。

ただ、これは短答式の数%の合格者の中の35%ですから、難易度が高いことは間違いありません。

最終的な令和7年公認会計士試験の合格率は7.4%、やはりかなり低くなっています。

参考:公認会計士・監査審査会「過去の試験結果等」

公認会計士試験の難易度についてはこちらもご覧ください。

特に難易度の高い短答式試験

先ほど紹介したように、短答式試験の近年の合格率は約6~8%、公認会計士登録に必要な試験の中で最も合格率が低いです。

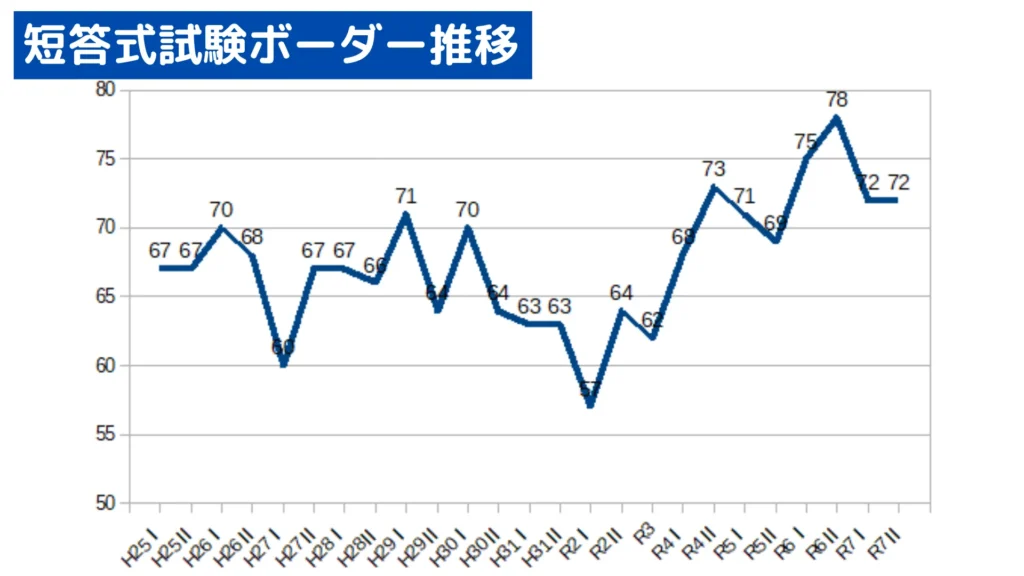

こちらは短答式試験のボーダー(全体の何%とれば合格できるか)の表です。

近年は増加傾向で、最新の令和7年第Ⅱ回短答式試験のボーダーは72%です。

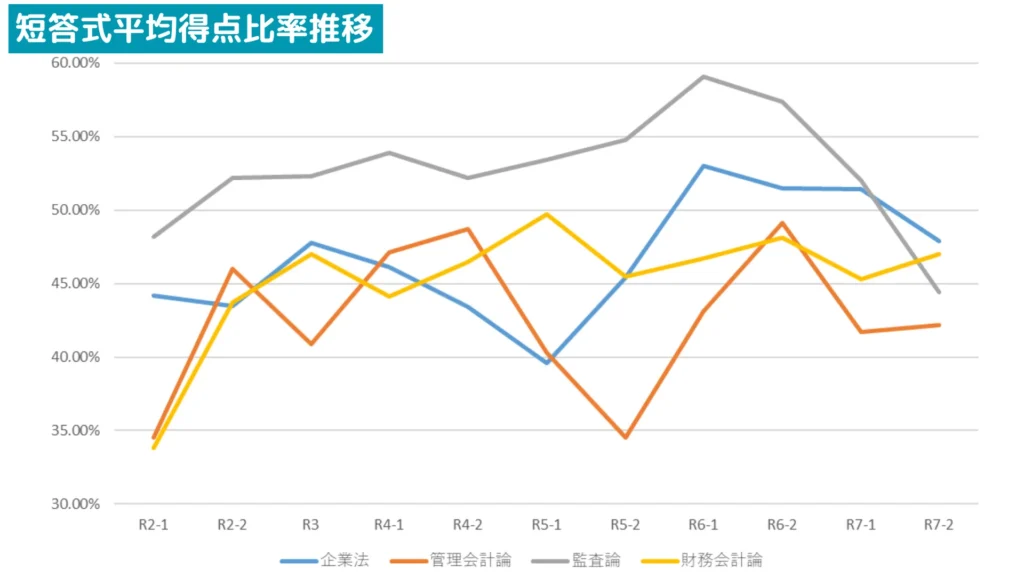

このボーダーの高さをイメージしてもらうために、各回の平均得点の図も用意しました。

図がごちゃごちゃしてしまう関係でこちらはR2からの記載になっていますが、

大体どの教科も40~50%位の得点率で推移しています(教科や回にもよりますが)

最新の令和7年第Ⅱ回短答式に平均点とボーダーを並べると

管理会計論…42.2%

監査論 …44.4%

財務会計論…47.0%

合計 …45.7%

ボーダー …72%

めちゃくちゃ合格ボーダーが高いことがわかるかと思います。

参考:公認会計士・監査審査会「過去の試験結果等」

合格率6%の難易度の高さがわかっていただけたのではないでしょうか。

合格までに平均3〜5年かかる

公認会計士試験の難易度が高いことは先ほど触れましたが、

実際に公認会計士試験に合格するとなると、一般的には3~5年程度かかると言われています。

まずほとんどの方が短答式を突破できずに、論文式にたどり着く前に撤退してしまう現実があります。

その短答式試験突破までにかかった年数、勉強時間を私が独自に収集した2025年最新の合格体験記を分析したところ、

平均3,170時間

・勉強期間

平均1年10か月

・受験回数

平均3.4回

最初の関門の短答式(1次試験)に合格するためには、およそ2年、勉強時間は3000時間必要であることが分かっています(合格体験記はこちら)

また、X内で短答式合格者106人に短答式合格までにかかった回数についてアンケートを実施しました。

【短答合格者アンケート①】

『短答合格までの勉強期間はどれくらいですか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 17, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 9か月未満 | 17.9% | 19人 |

| 9か月~1年半 | 15.1% | 16人 |

| 1年半~2年半 | 27.4% | 29人 |

| 2年半以上 | 39.6% | 42人 |

短答式突破までに2年半以上かかっている方が最多になりました。

短答式でこれですから、論文式合格までの年数となると当然3年以上はかかることが一般的と言わざるを得ないでしょう。

受験勉強と仕事・生活の両立が難しい

公認会計士試験合格までには3~5年かかる、という期間の話をしましたが、

さらに、1日に10時間程度の勉強が必要と言われています。

【会計士短答合格者アンケート⑤】

『1日の平均勉強時間はどれ位でしたか?』※後日短答合格者のデータをまとめた記事を作成します。必ず悩んでいる受験生の役に立つはずです。ご協力いただけると幸いです。

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) August 22, 2025

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 3時間以下 | 20% | 19人 |

| 4~6時間 | 25.3% | 24人 |

| 7~9時間 | 32.6% | 31人 |

| 10時間以上 | 22.1% | 21人 |

合格者に95人に実施したアンケートでも、1日の勉強時間で最も多かったのは7~9時間でした。

この勉強時間の捻出をすることができずに、撤退してしまう方も多くいます。

特に社会人受験生の方は働きながらの勉強になりますから、1日に10時間はまず無理でしょう。

(可能かもしれませんが体を壊します)

社会人受験生の合格者のデータを見てみると1日に5時間程度の勉強を続けている方がほとんどでした。

こういった仕事や生活との両立が難しいことが、公認会計士はやめとけ、と言われる理由の一つとなっています。

公認会計士のキャリアに潜むリスク

公認会計士試験を無事に突破したとして、その先の公認会計士のキャリアに目を向けてみますと

ここでも「公認会計士はやめとけ」と言われる理由が何点かあります。

・合格までに平均3〜5年かかる

・受験勉強と仕事・生活の両立が難しい

それぞれ理由を解説します。

激務でワークライフバランスが取りにくい

公認会計士のキャリアは本当に様々ですが、

一般的に公認会計士試験合格後は監査法人に務める方が大半です。

監査法人を例にすれば、ご存じかとは思いますが「繁忙期」というものがあります。

年度決算の3月~5月

四半期の7月、10月、1月

この辺りは忙しい傾向にあります。

特に年度決算監査の3月~5月、特に4・5月は連日残業・休日出勤が起きやすくなります。

(一般事業会社経理職に関しても同じような状態と言えるでしょう)

ただどのキャリアでもそうですが、昨今は働き方改革のあおりを受けて、かなり働きやすい環境にはなっています。

それでも、管理職(監査法人でいうとマネージャー以上)に関してはかなり無理をして働かなければならない現状はあり、

職場にもよりますがワークライフバランスを取りにくい傾向はいまだにあります。

監査法人の離職率が高め

公認会計士試験合格後多くの方が選ぶ監査法人というキャリアですが、

この監査法人、離職率が以上に高いです。

3年目あたり…修了考査合格後

7年目あたり…マネージャー(管理職)昇格あたり

このあたりがとても多いです。

選べるキャリアがとんでもなく多い公認会計士ですが、

一方でずっと同じ組織に所属する方は本当に少なく、

公務員のように(昔の私ですが)、一度は行ったら定年までその組織でずっと、という方はあまりいない印象です。

(もちろん監査法人内でもパートナーを目指してずっといることも可能です、追い出されることはありませんし)

AI等による将来の仕事の不安

公認会計士の仕事は将来AI等に代替されて、なくなってしまう…。

これは2015年に野村総合研究所が発表した

『日本の労働人口の 49%が人工知能やロボット等で代替可能に』

の中で、会計監査係員が人工知能やロボット等による代替可能性が高い、と言われたことが原因で言われていることです。

参考:野村総合研究所『日本の労働人口の 49%が人工知能やロボット等で代替可能に』

AIの進化はとんでもなく早く、BIG4でも監査の中で積極的にAIを活用する流れが出てきています。

公認会計士の仕事自体もいずれはAIで完全に代替されるのでは、という不安が公認会計士はやめとけ、と言われる理由の一つとなっています。

地方では求人が少なくキャリアの幅が狭い

公認会計士としてキャリアを歩む際、障害になり得るのが、

地方の求人数が少ない、ということです。

これは参考までに各地域に登録している公認会計士の数を見てもわかります。

| 地域会 | 会員・準会員数 | 構成(%) |

| 北海道 | 488人 | 1.08% |

| 東北 | 534人 | 1.19% |

| 埼玉 | 1,069人 | 2.37% |

| 千葉 | 1,014人 | 2.25% |

| 東京 | 27,011人 | 59.99% |

| 神奈川県 | 2,059人 | 4.57% |

| 東海 | 2,821人 | 6.27% |

| 北陸 | 365人 | 0.81% |

| 京滋 | 945人 | 2.10% |

| 近畿 | 5,107人 | 11.34% |

| 兵庫 | 1,054人 | 2.34% |

| 中国 | 587人 | 1.30% |

| 四国 | 287人 | 0.64% |

| 北部九州 | 1,132人 | 2.51% |

| 南九州 | 263人 | 0.59% |

| 沖縄 | 111人 | 0.25% |

| 他 | 179人 | 0.40% |

| 合計 | 45,026人 | 100% |

※日本公認会計士協会「概要・会員数 2025年8月の会員数(会員数等調)」より集計

ご覧いただければわかるかと思うのですが、都市部に公認会計士が集まっています。

(というよりもほとんど東京ですね)

やはり公認会計士の仕事先(クライアント)が都市部に進出していることもあり、

企業・監査法人・会計事務所・税理士事務所どれをとっても都市部に集中することになり、

結果として地方に求人が少ない、という事態になります。

それでも公認会計士を目指す価値はあるのか

公認会計士のデメリットばかり聞いてしまい、気が落ち込んでいたら申し訳ございません。

ですが大丈夫です、それを踏まえても公認会計士を目指すメリットはかなりあります!

・転職市場での評価が高過ぎる

・数年で独立開業もできる

それぞれ解説していきます。

高収入・安定性というとんでもなく大きなメリット

まずは誰もが好きな年収、お給料の話をさせていただきます。

こちらが公認会計士の平均年収を比較した図です。

左側に給与所得者の平均年収、右側に公認会計士の平均年収を記載しております。

給与所得者の平均年収460万円に対して、公認会計士の平均年収は1,043万円で

一般的な職業の約2.3倍の平均年収となっていることがわかるかと思います。

データ元はこちらになります。

・国税庁 民間給与実態統計調査

・厚生労働省 賃金構造基本統計調査

年収について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

また、公認会計士という国家資格は本当に優秀で

きちんと経験を積んでいれば(まあ公認会計士登録していれば経験は積んでいるでしょうが)

非常勤としては日給5万円で働くことも可能です。

監査法人の非常勤についてはこちらもご覧ください。

このように、ある程度どんな状況でも一定の収入を得ることはできるうえ、

次にも書きますが転職市場で評価があまりにも高すぎるため、

安定した生活をすることができる、というメリットがあります。

転職市場での評価が高過ぎる

転職活動をしてみたことがある方はこんな経験がないでしょうか。

「自分にどんな価値があるのか客観的に示すことが難しい」

何か資格があったらよかったのに…、そんな声はよくお聞きします。

公認会計士、公認会計士試験合格、これが履歴書にかけるだけで転職市場の価値はとんでもなく上がります。

会計人材というのはそもそも重視される傾向があり、

簿記3級を持っているかどうかで紹介できる求人数が全然違う、という話を知り合いのエージェントから伺ったことがあります。

会計士資格なし…年収350万~

会計士資格あり…年収550万~

こんなことはたくさんあります。

また、50代でも全然転職が可能ということも言われており、本当に転職市場での価値が高いことがわかります。

また、以下のようなアンケートも実施しました。

公認会計士を目指し始めたのは正直…

— とむやむくん (@jCsWLei5YAWlILi) May 21, 2024

| 回答 | 割合 | 人数 |

| 儲かるから | 39.4% | 69人 |

| キャリアが幅広いから | 40.6% | 71人 |

| 簿記が好きだから | 9.7% | 17人 |

| なんかカッコいいから | 10.3% | 18人 |

175人の方に協力いただいた、公認会計士を目指し始めたきっかけのアンケート結果でも

最も多いのが「専門性が高く、キャリアが幅広から」となりました。

それだけ公認会計士に専門性が高く、どこでも働ける可能性があるということです。

数年で独立開業もできる

監査法人を設立するには一人ではなかなかできませんが、

公認会計士は税理士登録も可能ですから、合格後3年程度で独立してしまう方も結構います。

(しかも税務経験なしで独立する方結構多いんですよね…ほんとうにすごいです)

こんなこと普通じゃなかなか考えられないですよね。

お客様も有資格者であることで安心して仕事を任せてくれますし、

またいろいろなコネクションを持つ機会もありますから、結構仕事を受ける機会は多いです。

(取捨選択しないと、とんでもない仕事のこともありますが…)

まあそれだけ公認会計士のニーズが高く、仕事は探せばいくらでもある、という状態ではあることがわかります。

(私も痛感しております)

公認会計士を「やめとけ」と言われた時の考え方

公認会計士なんてやめとけ!と言われたら、

せっかく頑張ってるのに…とモチベーションも下がってしまいますよね。

そこでここでは「やめとけ」と言われた時の考え方、について少し紹介しておきます。

周囲の意見に流されないための視点(反対意見に対抗)

ここまで公認会計士のデメリット→メリット、と解説してきましたが、

実はデメリットにもほかの視点を入れることで気持ちを楽にすることができます。

会計士の難易度は高いが対策すれば合格は可能

確かに公認会計士試験の難易度は高いです、簡単ではありません。

ですが、

『合格者の半分が正答できる問題を落とさなければ合格できる試験』です。

難しい問題ができる必要はありません。

しっかり準備をすれば年数は確かにかかりますが合格することは可能です。

元から頭が良くて有名大学を出てないと合格できない…なんてことはありません。

実際私も大した大学を出ていませんし、30代ですし、働きながらの合格です。

近年では、CPA会計学院が合格者占有率66.7%、2025年の合格者1,636名中1,092名と驚異的な実績を出しており、

ここに任せておけば間違いない、という予備校にもなっています(悩んでいるならCPAで間違いないでしょう)

STEP1 CPA会計学院に入る

↓

STEP2 スケジュールに沿って勉強を進める

↓

STEP3 ご自分の環境に応じて数年しっかり勉強を継続する(これが重要)

数年、勉強を継続できる環境が整えられるなら、本当に誰でも合格はできます。

それは私自身の経験でもありますし、多くの合格者の声を聴いていても本当に思います。

(偏差値40代、高卒、なんて方も普通に高い水準で合格できています)

公認会計士予備校選びについてはこちらもご参照ください。

ワークライフバランスを確保することは可能

先ほど少し書きましたが、近年は働き方改革の流れを受けて

少なくてもスタッフ、シニア(入所から6年程度まで)についてはかなり改善されています。

監査法人によっては繁忙期でも残業時間が月20時間程度、なんてこともあります。

(まあ主査と言う監査チームのとりまとめみたいのを始めると、また変わっては来ますが…)

そもそも監査法人は勤務時間が7時間であることが多く、他企業より1時間短いですから、月20時間の残業なんて、本当に些細なものですよね…。

また、繁忙期以外でも近年では多様な働き方を認める法人が多く

BIG4でも短時間勤務(7時間より短く勤務)、勤務日数の減少(週3,4勤務)、残業無しなど様々な働き方を推奨しています。

こちら参考にしてみて下さい。

EY新日本有限責任監査法人「福利厚生」

有限責任監査法人トーマツ「サステナビリティへの取組み」

有限責任あずさ監査法人「募集要項」

PwCJAPAN有限責任監査法人「ワークスタイル」

また、BIG4にこだわらなくても、一般的には中小監査法人のほうが働き方が緩やかで、ワークライフバランスを確保しやすいともいわれています。

選択肢の一つとして選ぶことで、ご自分の理想の働き方ができるかもしれません。

結局、たくさん働くこともできますし、ご家庭の状況に合わせてワークライフバランスも取ることもできる、とうことですから

ご自分がどういった働き方をしたいかで、働く先も十分に調整することができます。

完全にAIに代替される可能性は少ない

会計監査係員がAIに代替される、という発表から10年ほど経ち、現状がどうかといいますと、

完全にAIに代替されているとは全く言えない状況です。

今後も公認会計士の仕事がAIに完全に代替されることはまず無いと言えます。

確かに単調な作業を伴うものは一部AIに代替されていますが、

・職業的専門家としての判断を必要とするもの

・対人的なやり取りを必要とするもの

これらはどうあってもAIでは代替することができませんし、そんな兆しも全く見えていません。

実際仕事をしていて、どう考えてもAIにはできないだろうという仕事は山のように経験しました。

少なくてもAIに公認会計士の仕事がすべて奪われて、路頭に迷う、なんてことはありません。

地方でもキャリアを築くことは可能

確かに大手企業を相手に、都市部を中心に展開するクライアントを抱える場合は難しいかもしれません。

ですが、それこそ税務で独立するのであれば、地方の中小企業を相手にしたり、個人相手にしたりすれば地方でも働くことは可能です。

なにも監査だけが公認会計士の仕事ではありませんし、

やりたい仕事と、住みたい場所と、そのあたりを天秤にかけて自由にキャリアが選べるのも会計士の魅力の一つだと私は思います。

やめといた方がいい人の特徴

単純にやめといた方がいいとの特徴として一つ挙げるとしたら

継続して努力することが苦手な人、です。

理由としては

・合格したとしても勉強が続く専門職でやっていけない

・周りは天才だらけなので努力は当然必要

自頭がいい必要はありませんが、それでも努力だけは得意な方が目指すべき資格だと本当に痛感しています。

周りの公認会計士の方を見ても、努力してるなあ…という方ばかりです、毎日刺激受けまくってます。

(別に私は特段意識高い部類ではないですが)

初速だけすごくて毎日10時間勉強してたけど3か月くらいしたらもう1時間とかやらない日が続いたりとか…

そういった方は申し訳ありませんが、やめておいたほうがいいかもしれません。

逆に向いている人の特徴

これは先ほどと逆で、努力が継続できる方です。

これが最強です、間違いありません。

合格できる方、活躍している方は間違いなく努力を続けてきた方です。

あまり自分では言いたくありませんが、私も働きながら平日5時間、休日10時間の勉強を修了考査合わせれば10年以上続けてきました。

(これはかかりすぎですが)

ただただ淡々と努力を重ねられる方は間違いなく向いていると私は思います。

公認会計士以外のキャリアの選択肢

もしここまで読んで、公認会計士はやっぱりやめようかな…と思ってしまった方。

私はあくまでも公認会計士をものすごく推したいですが、

公認会計士以外の他の会計資格・キャリアも視野に入れてみてはいかがでしょうか。

税理士・簿記1級など会計系資格

そもそも公認会計士と税理士どっちを受ける?と言われるくらい会計士と税理士の両者には似た属性の受験生が集まります。

税理士の簿記論・財務諸表論に関しては公認会計士とかなりの部分で重複しており(一部違いますが)

公認会計士試験の知識を元に受験を開始する方も多いです。

また、税理士試験は科目合格制となっていますので、1年に1科目ずつ合格して税理士に、ということも可能です。

働きながら目指される方も多く、社会人にもおすすめできる資格です。

こちらの記事も参考にしてください。

公認会計士試験で勉強した簿記の知識を元に、

簿記検定を取得しておくのもおすすめです。

公認会計士受験をしていれば、1級以上の簿記知識は付いていますので、

試験形態が違うにしても、会計士受験経験があればある程度勉強すれば合格することは可能です。

就職活動や転職活動をする際にも、求人票に『簿記2級以上を取得している事』という要件を付けている企業も多くありますので、

公認会計士受験をしていた、というだけでなく、しっかりと資格として残しておきたい方にもおすすめです。

コンサルティング業界への転職

コンサル業界は非常に人気で、もちろん公認会計士資格を取得していても行く方はたくさんいます。

ただ、必ずしも資格が必要な業界ではなく、ある程度年齢を重ねてしまうと実務経験が問われることも多いですが、

公認会計士受験や簿記等で会計の知識を持っている方にとっては候補の一つにしてもいいと思います。

一般企業の経理・財務部門でキャリア形成

公認会計士試験の経験を活かした就職先として人気なのは、一般企業の経理や財務への就職です。

公認会計士試験で勉強した内容が直接役に立つ部署ではありますし、

企業としても簿記知識のある人材は即戦力として期待しています。

USCPA

USCPAは米国公認会計士のことで、日本の公認会計士(JICPA)とは別物になります。

え、米国の公認会計士を取ることに何の意味があるの?と思われるかもしれませんが、

企業のグローバル化が進む中、外資系企業や海外進出を目指す企業等からUSCPAはとても高く評価されています。

監査法人等でも公認会計士と並んで重宝されており、普通にBIG4に就職できます。

USCPAは出題こそ英語でされますが、合格率は科目によりますが30%程度、勉強時間も1000時間程度で合格可能です。

合格率数%、勉強時間3000時間以上必要と言われる日本の公認会計士試験より難易度は低いため、英語が得意な方には特におすすめな資格です。

こちらの記事をご参照ください。

公認会計士になる方法

それではそんな公認会計士になるにはどうしたらいいのでしょうか?

公認会計士試験を受験する必要があることはご存じかとは思いますが、

大まかな流れとしては

↓

公認会計士試験・論文式(2次試験)

↓

修了考査

となります。

それぞれに分けて説明します。

公認会計士試験・短答式

先程難易度の所で少し解説をしましたが、

公認会計士試験で最も難易度が高いのがこの短答式試験です。

短答式試験の概要は

企業法・管理会計論・監査論・財務会計論

〇形式

6択のマークシート形式

〇実施時期

12月、5月の年2回

〇合格率

10%弱

このようなものになります。

公認会計士試験は受験要件が緩く、基本的に誰でも受験できることから

受験者数が多くなる傾向がありますが、それでも10%弱という合格率は驚異です。

しっかり準備をして臨まないとまず合格はできません。

公認会計士試験・論文式

短答式試験を突破した受験生を次に待ち構えているのが論文式試験です。

企業法・監査論・会計学(財務会計論・管理会計論)、租税法

選択科目(統計学、民法、経済学、経営学から1科目)

〇形式

論述形式

〇実施時期

8月下旬の3日間

〇合格率

35%前後

〇特記事項

・科目合格制度あり

・3回落ちると短答からやり直し

このような形式で実施され、

合格率は高いものの、短答式試験突破者を対象としているためやはり難易度は高いです。

論文式試験から2科目が追加される関係で、更に試験範囲は広がります。

ただ、短答式試験と比較してそこまで細かい論点は聞かれないので、個人的には勉強はしやすかったです。

修了考査

公認会計士試験は論述式まで突破すれば、

「公認会計士試験合格者」として、監査法人や転職の際にもほとんど会計士と同じように活動ができるようになります。

ただ、正式に公認会計士として登録するには

・修了考査の合格

が必要になります。

実務要件は監査法人等で積むことになりますが、

修了考査を受験するためには、実務補習所という予備校のようなところで

考査といわれるテストや課題研究という論文の提出、講義の受講をする必要があります。

実務補習所についてはこちらもご覧ください。

これが完了すれば、晴れて修了考査の『受験資格』が得られます(長いですね…)

修了考査は

会計実務、監査実務、税務実務、経営実務

〇形式

論述式

〇実施時期

12月中旬の2日間

〇合格率

70%前後

〇特記事項

何度でも受験可能

公認会計士登録までの最後の関門と言うことで、

試験内容は最も難しいとされていますが、合格率が高い事、何度でも受験できることから

論文式試験までとは少し毛色が違ってきます。

受験勉強の期間もおよそ3ヶ月~半年程度で合格する方が多いです。

修了考査に合格し、実務要件を満たしていれば念願の公認会計士登録、となります。

公認会計士試験の概要についてはこちらもご参照ください。

結論公認会計士になることは良いことだらけ、なってよかった

冒頭のアンケートを見ていただければわかるかと思いますが、

公認会計士になってよかった、と思う方が大半です。

公認会計士はやめとけ、公認会計士は食えない、なんてとんでもありません。

公認会計士試験は確かに難関であり、すぐに合格できる試験ではありません。

ですが、コツコツきちんと続けていれば必ず合格できます!

そして本当に魅力的な資格です、目指している方は間違いありません、絶対合格しましょう!

目指していらっしゃる方の参考に少しでもなれば幸いです。